Нехватка электрической и тепловой энергии коснулась многих стран Европы. В Китае введено нормирование электропотребления, из-за чего останавливаются основные предприятия. Это, в свою очередь, может привести к резкому росту дефицита товаров и комплектующих в мире. И хотя цены на газ, нефть и уголь на пике, сырьевые компании не радуются.

Кризис и его причины

На мой взгляд, энергетический кризис стал «черным лебедем», вызванным сочетанием факторов, которые сложно было ожидать.

Сергей Кауфман аналитик ФГ «Финам»

В Сербии владельцы газифицированных домов спешно закупают дрова и уголь, восстанавливая старое доброе печное отопление. Пока средняя цена поставки газа в Европу по долгосрочным контрактам «Газпрома» составляет те же $270 за тысячу кубометров, но наступает время корректировки цен (обычно это происходит раз в год, осенью) и уже понятно, что цены не останутся прежними. Так, в середине октября «Газпром» озвучил Белграду новые тарифы на 2022 год — в 3 раза выше, чем сейчас: $780 за тысячу кубометров. Президент страны Александр Вучич уже заявил, что таких денег у Сербии нет.

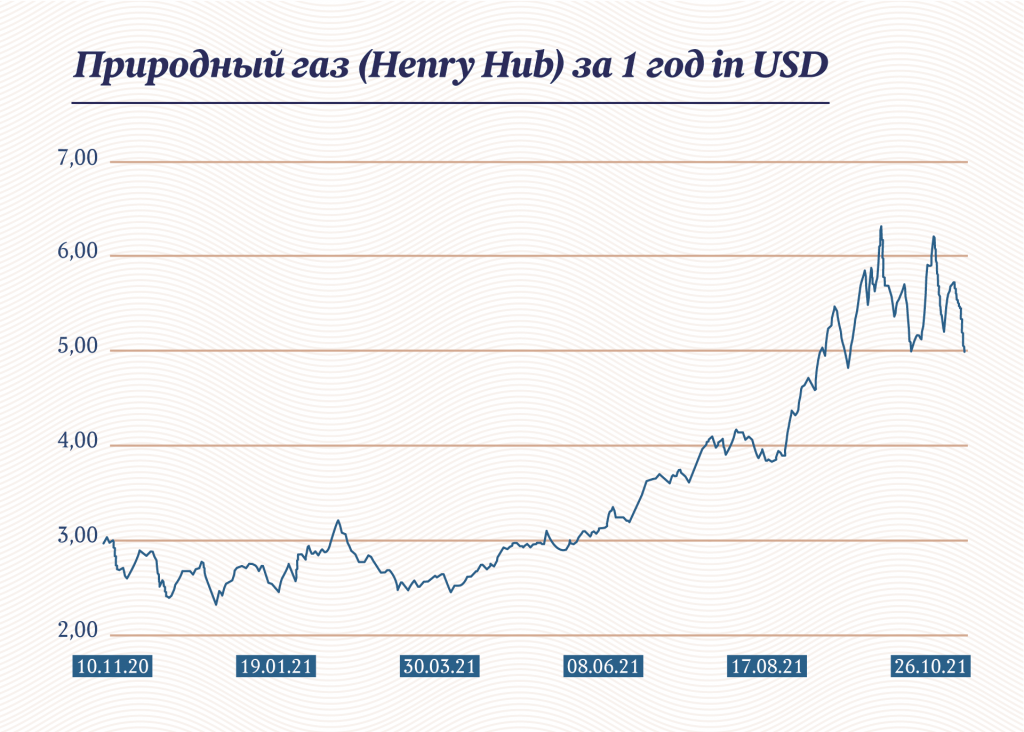

Скорее всего, стоимость газа для Сербии будет снижена, отмечают местные наблюдатели. Да и в Европе цена газа начала падать. Но вряд ли цены снизятся намного: даже после того как Россия объявила о скором начале работы газопровода «Северный поток – 2» и начале заполнения европейских газохранилищ, цены на газ колеблются вокруг $1000 за тысячу кубометров.

Рост цен на газ в Европе начался в конце августа, когда стало понятно, что газохранилища практически пусты.

Среди основных причин эксперты выделяют следующие.

Виноваты холодная зима 2021 года и нынешнее жаркое лето: вначале европейцы усиленно отапливали свои жилища, затем столь же усиленно охлаждали кондиционерами — а европейские электростанции работают в основном на газе.

В год пандемии, 2020-й, потребители не делали активные закупки энергоносителей, включая газ, так как считалось, что коронавирусный кризис приведет к падению спроса. Однако затем наступила суровая зима, которая привела к падению запасов угля и газа, как в Европе, так и в Азии.

Андрей Кочетковведущий аналитик «Открытие Инвестиции»

Он напоминает, что в европейских ПХГ (подземных хранилищах газа) объем газа упал ниже 30% к марту. Соответственно, потребители были вынуждены сокращать запасы, однако затем наступило довольно жаркое лето, во время которого резко увеличилось потребление электроэнергии.

Паника началась в сентябре, когда российский «Газпром» заявил, что ограничил экспортные поставки обязательствами долгосрочных контрактов и прекратил продажи газа на спотовом рынке (то есть на свободном рынке, где заключаются не долгосрочные контракты, а сделки с немедленной оплатой и поставкой товара). Компания объяснила это тем, что после холодной зимы опустошены не только европейские, но и российские хранилища, а внутренний рынок для «Газпрома» — приоритет. Между тем ЕС уже не первый год увеличивал долю именно спотовых закупок — благодаря конкуренции поставщиков не только магистрального («Газпром»), но и сжиженного газа (СПГ), таким образом удавалось сбить цены долгосрочных контрактов «Газпрома».

Это считалось хорошей политикой по снижению зависимости от «Газпрома», но теперь работает против покупателей: выросшие на спотовом (свободном) рынке цены дают «Газпрому» возможность настаивать на повышении цены долгосрочных контрактов в момент их планового пересмотра, как в случае Сербии, а уменьшение договорной доли магистрального газа — отказываться увеличивать поставки (напомним, что средняя цена поставок в Европу сейчас — $270) сверх договорных.

Недостаток газа вынудил искать альтернативу: в результате выросли спрос и, соответственно, цены на уголь и мазут. Китай первым заявил, что временно отказывается от планов сокращения угольных электростанций и велел компаниям увеличить добычу угля. К сожалению, именно в начале октября в основном угледобывающем регионе страны — провинции Шаньси — из-за мощных проливных дождей началось наводнение, затопившее шахты. В результате Китай увеличил импорт газа, в том числе сжиженного, и угля.

Ожидается, что поставки в Китай газа из России по газопроводу «Сила Сибири» в этом году увеличатся на 5,9 млрд кубометров и составят около 10 млрд кубометров, импорт сжиженного газа (в основном из США, Катара) вырастет с 34 млрд до 37,4–39,6 млрд кубометров. Импорт угля в сентябре увеличился на 14,7% по сравнению с августом, в основном из России. С углем ситуация обострилась еще и потому, что ранее Китай ввел запрет на импорт угля из Австралии в виде санкций за поддержку страной Тайваня.

Теперь китайские компании — как частные, так и государственные — «пылесосят» мировой рынок, перебивая ценой предложения европейцев, что усугубляет энергетический кризис в Европе.

Подвела «зеленая» энергетика

В Европе на нее уже приходится 30–60% энергопотребления, в основном за счет ветровой энергетики (ВИЭ) и солнечных панелей. Однако практика показала, что основной недостаток альтернативной энергетики — ее нестабильность. Первый «звонок» прозвенел зимой 2020–2021 года в Техасе: в феврале этот штат столкнулся с жесточайшим энергетическим кризисом после обильных ледяных дождей. Ветряные генераторы покрылись льдом, как и солнечные панели. В итоге резко возросло потребление газа. Власти штата даже сократили поставки газа в Мексику, так как не могли обеспечить собственные потребности. На 15 февраля 2020 года без света оказалось более 4,5 млн человек.

Европу же подвели слабые ветра. Из-за них в летний период множество ветряных электростанций в районе Северного моря не вырабатывали достаточно электроэнергии. В итоге дефицит ветровой (ВИЭ) генерации в Европе пришлось компенсировать с помощью угольных и газовых электростанций, что, в свою очередь, увеличило спрос на газ и уголь.

Отдельно стоит упомянуть Великобританию, которая в сентябре чуть не погрузилась во тьму. Из-за слабого ветра в течение лета в Северном море ветряки не дали достаточного количества электроэнергии, и в начале сентября страна вынуждена была запустить два угольных блока на оставшейся угольной электростанции. А в ночь с 14 на 15 сентября к общему недостатку энергоносителей прибавился пожар на магистральном кабеле, по которому в страну поступает электроэнергия из Франции. Учитывая, что газ для газотурбинных электростанций подорожал с весны вчетверо, страна чуть не оказалась перед выбором: нарушить обещание правительства сдерживать цену электроэнергии для граждан до апреля 2022 года — или ввести нормирование электроэнергии. При этом искусственное сдерживание энерготарифов уже привело к банкротству в сентябре пяти небольших энергопоставщиков домохозяйств, и британская пресса прогнозирует, что в ближайшие месяцы обанкротится еще 40 мелких поставщиков.

В Китае дефицит энергоносителей носит отчасти искусственный характер. Правда, он тоже связан с «зеленой» энергетикой: власти страны уже несколько лет пытаются сократить долю угля в энергетическом балансе (сейчас — 60%). Соответственно, ежегодно происходит закрытие менее эффективных угольных предприятий. Как следствие, жаркое лето привело к истощению запасов и дефициту электроэнергии.

Ситуация столь усложнилась, что в 20 провинциях страны, в основном на развитом юго-западе, начали ограничивать производство, а сам Китай срочно расконсервирует угольные электростанции.

«Черная» энергетика как решение

Проблема ветровой и солнечной энергетики — в сильной зависимости от погодных условий. Есть солнце или ветер — энергия может вырабатываться в избытке. Нет — генерация может упасть до нуля. Выход — в аккумулировании избытка электроэнергии, для чего нужно создавать специальные аккумуляторы. Однако и здесь есть проблемы: из-за нерегулярной генерации солнечными панелями и ветряками необходимо создавать огромные аккумуляторы большой мощности. Мало того что это дорого, так еще и срок эксплуатации аккумуляторов невысок: сейчас лучшие (и самые дорогие) могут эксплуатироваться 10 лет. Есть еще решения по созданию резервуаров воды или воздуха с последующим использованием их для генерации, но все они приводят к существенным потерям энергии в процессе эксплуатации.

Поэтому полностью отказаться от генерации на основе традиционных энергоносителей пока не представляется возможным. Например, для перехода к более «чистой» энергетике необходимо отказаться от угля как от самого большого источника парниковых газов. При этом в балансе Германии уголь занимает треть, в энергобалансе Китая доля угля достигает 60%. Заменить такие объемы «зелеными» источниками на текущий момент невозможно. Остается искать альтернативы.

Если не дополнять «зеленую» энергетику традиционными генерирующими мощностями, энергетические кризисы станут постоянным явлением.

Андрей Кочетковведущий аналитик «Открытие Инвестиции»

Однако возвращение к углю, загрязняющему атмосферу, — тоже не решение. Рост спроса на него в Европе аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев называет временным — в качестве реакции на дефицит и дороговизну природного газа. Эта ситуация не заставит страны ЕС отказаться от курса на декарбонизацию и на отказ от сокращения угольной генерации в энергобалансе.

Впрочем, есть еще атомная энергетика: она не дает выбросов CO2 и быстро может как увеличивать, так и снижать генерацию энергии. Проблема в том, что после аварии на электростанции в японском городе Фукусима в 2011 году популярность атомной энергетики существенно упала. Так, от атомной энергетики отказалась Германия, закрыла пять из восьми АЭС Великобритания — и именно это стало первым камнем в фундамент текущего энергетического кризиса. Как подчеркивает Кочетков, тех, кто сейчас готов вернуться к атомной энергии, немного: ведь делать это придется исходя из максимальной безопасности строительства и эксплуатации таких станций.

Среди тех, кто готов на такой шаг, — Япония. Она начала расконсервацию АЭС, закрытых после аварии на Фукусиме. Великобритания изменила планы отказа от АЭС и собирается строить новые атомные станции. Сейчас страна зависит от поступления электроэнергии из Франции, которая, единственная в ЕС, все свои АЭС сохранила в рабочем состоянии.

Международное энергетическое агентство (МЭА) рекомендует к 2030 году увеличить темпы строительства атомных мощностей в мире в 4 раза, до 24 ГВт в год. И даже в Евросоюзе раздаются голоса о том, что атомная энергия — тоже «зеленая».

Остается, правда, опасность аварий и вопрос захоронения отходов. Но уже сейчас в Китае запущена экспериментальная электростанция на тории: он, в отличие от урана, не требует воды, выброс которой, как правило, и является основным источником радиоактивного заражения местности. Кроме того, уже есть результаты по переработке ядерных отходов в топливные элементы, что дает возможность вернуть в оборот огромное количество энергоносителя.

Первая ласточка перемен

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна приступит к строительству новых АЭС для поддержания энергетической безопасности, вместо того, чтобы сокращать долю атомной энергии с нынешних 75% до 50%, как планировалось ранее. Новую энергостратегию утвердила Россия, и в ней тоже планируется сделать упор на гидроэлектростанции и АЭС.

Что знаменательно, эти заявления сделаны в разгар 26-го климатического саммита ООН, прошедшего в Глазго с 30 октября по 12 ноября 2021 года. Кстати, ожидаемого «убийства» традиционных источников энергии на саммите так и не произошло. США, ставшие при президенте Джо Байдене во главе климатической повестки, не подписали соглашение о закрытии угольной генерации к 2030 году — как и Китай, хотя для развивающихся стран срок отодвинут на 2040 год. Притом что на эти две страны приходится 72% выбросов CO2 от угольной генерации.

Кроме того, достижение «углеродной нейтральности» на саммите отодвинули с 2050 года на 2060-й. Впрочем, как минимум 105 стран обязались сократить мировые выбросы метана в атмосферу на 30% к 2030 году по сравнению с 2020 годом в рамках инициативы ЕС и США «Глобальное обязательство по метану». Это не ставит крест на добыче газа и газовой генерации: скорее, газовой отрасли придется строже относиться к утечкам метана на трубопроводах, а нефтяникам — перестать сжигать попутный газ на месторождениях.

По поводу признания атомной энергии «зеленой» никаких решений на саммите не было принято, однако, судя по заявлениям Франции и России, именно атомная энергия и газ будут служить стабилизаторами энергобаланса стран в период перехода на «зеленую» энергетику — а возможно, и после этого.

Пока же цены на уран и акции производителей урана бьют на биржах рекорды — и это лучше всего говорит о новых тенденциях в энергетике.

Что касается цен на энергоносители, то они вряд ли будут такими высокими в долгосрочном плане, согласны эксперты. Дефицит на рынке нефти поддерживается искусственно усилиями ОПЕК+, отмечает Сергей Кауфман, аналитик ФГ «Финам», при этом слишком высокие цены невыгодны ОПЕК+, так как могут привести к росту предложения со стороны стран, не входящих в альянс. На рынке газа долгосрочного дефицита также ожидать не стоит, считает эксперт: крупнейшие игроки, включая Россию, США и Катар, планируют в ближайшее десятилетие наращивать свои мощности по производству СПГ. «Газпром» с запуском «Северного потока – 2», вероятно, решит увеличить поставки газа в Европу. Все это в среднесрочной перспективе поможет сбалансировать рынок.