Чаще всего происходило так.

Какие-то культурно-светские обстоятельства сводили нас вместе на какой-нибудь презентации какого-нибудь нового издания, на какой-нибудь конференции, на каком-нибудь вручении какой-нибудь премии кому-нибудь, на каком-нибудь торжественном открытии какого-нибудь поэтического, допустим, фестиваля, где-нибудь еще…

Признаюсь, что мы, как правило, вели себя там не слишком дисциплинированно. Иногда даже настолько, что кто-нибудь оборачивался в нашу сторону с осуждающим выражением лица. Это потому, что мы сидели и состязались в наблюдательности и в умении обнаруживать смешное и абсурдное там, где это никак не предполагалось.

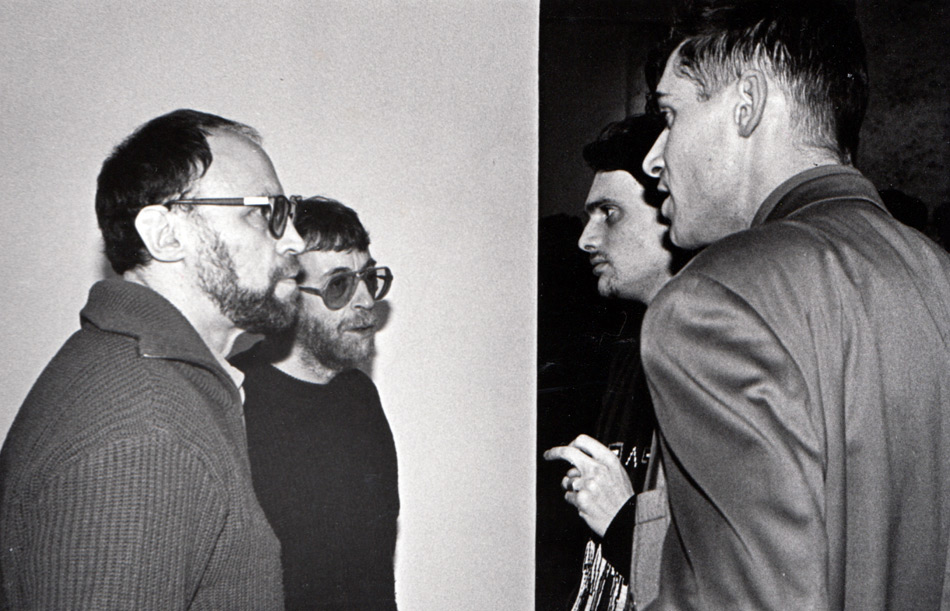

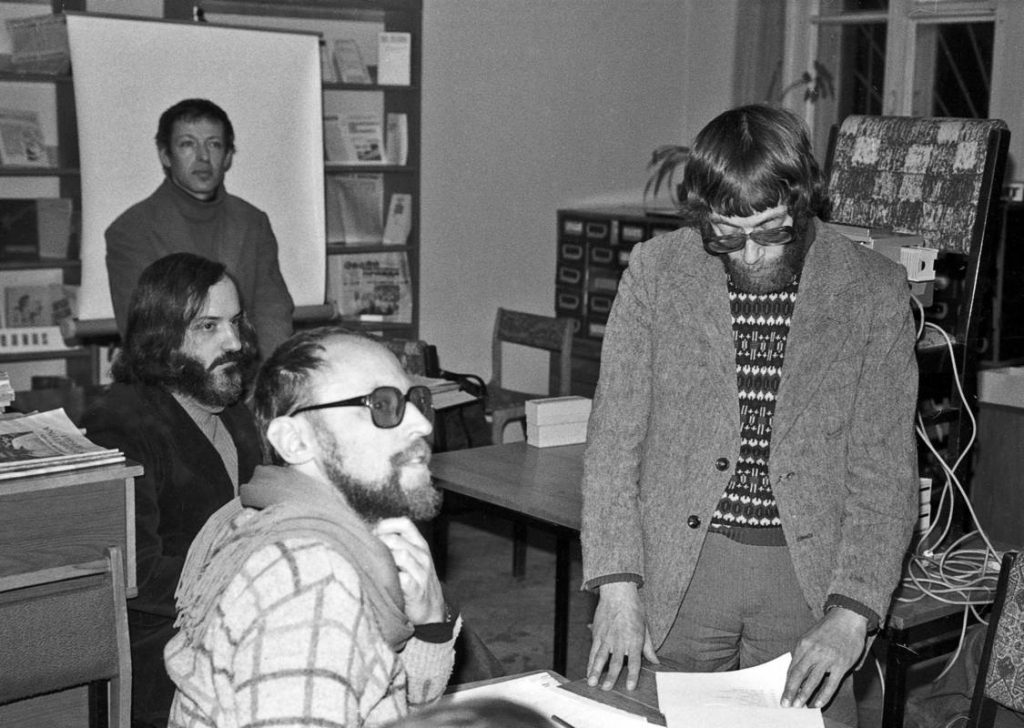

Из личного архива Льва Рубинштейна

«Ну что вы, ей богу, как дети!» — недовольно сказала нам однажды некая литературная дама. И была, в общем-то, права — в манере наших общений, в том числе и публичных, действительно было нечто подростковое. Почему это так? Бог его знает. Так почему-то сложилось само собой. И не менялось с годами.

И вот, скажем, сидим мы мучительно на этих пирах высокого духа и чистого разума. Стараемся по мере возможности развлечься сами и развлечь друг друга. А в какой-то момент, поняв, что ничего в этом смысле нового нам больше не покажут и не расскажут, мы молча переглядываемся и начинаем тихо, стараясь не очень светиться и не задеть мимоходом ничьих добродетельных чувств, продвигаться к выходу.

Из личного архива Льва Рубинштейна

И мы, разумеется, шли гулять. Эти наши прогулки мы называли «прогулами», потому что мы действительно прогуливали какие-то важные и судьбоносные, судя по всему, культурные события.

Широко известно, что Пригов долго и тщательно сооружал «беляевский» миф, и следы этих его последовательных усилий не только обнаруживаются по сей день, но и прорастают в новую, не такую уже, с моей точки зрения, симпатичную мифологию — в какие-то экскурсии, в какие-то чуть ли не мемориальные доски или во что-нибудь еще подобное.

Но я-то — один из тех немногих, кто знал и знает, что в Беляево жила и работала голова поэта и художника, а его сердце, однажды надорвавшееся в вагоне московского метро, навсегда осталось там, в переулках, примыкающих к Патриаршим прудам.

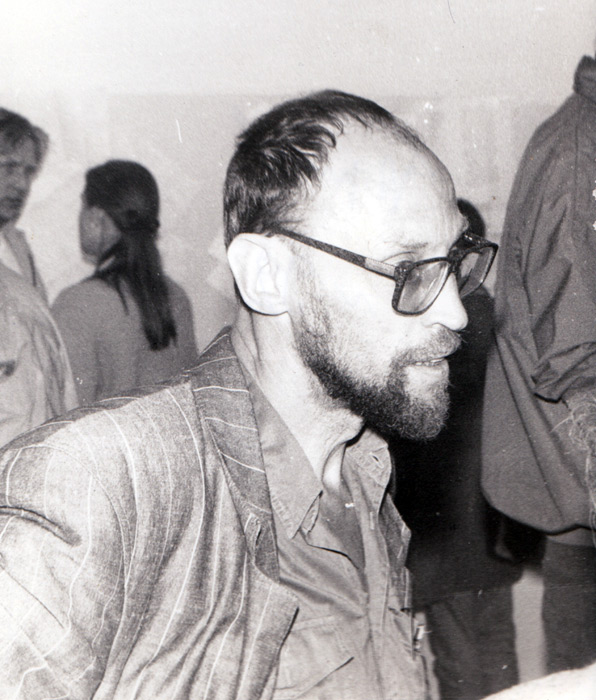

Игорь Зотин / ИТАР-ТАСС

Я хорошо запомнил тот день, когда мы прогуливались в районе Патриарших и ДАП показал мне дом, где жил в детстве. Даже окно показал.

Воспоминания о коммунальном детстве у москвичей нескольких поколений более или менее схожие. Теснота, скученность, особая роль двора, гаражи с трофейными мотоциклами, сараи, танцы под патефон, драки улица на улицу…

Но у нас с ним все же разница в возрасте семь лет, поэтому он видел и помнил то, что я помнить и видеть не мог. Например, он запомнил похороны Алексея Толстого, жившего на той же Спиридоновке, впоследствии ставшей, соответственно, улицей Алексея Толстого, а потом — снова Спиридоновкой. Вспомнил он также и тот день, когда по Садовому кольцу вели толпу пленных немцев. Ему было тогда года четыре, но он запомнил это ярко и отчетливо.

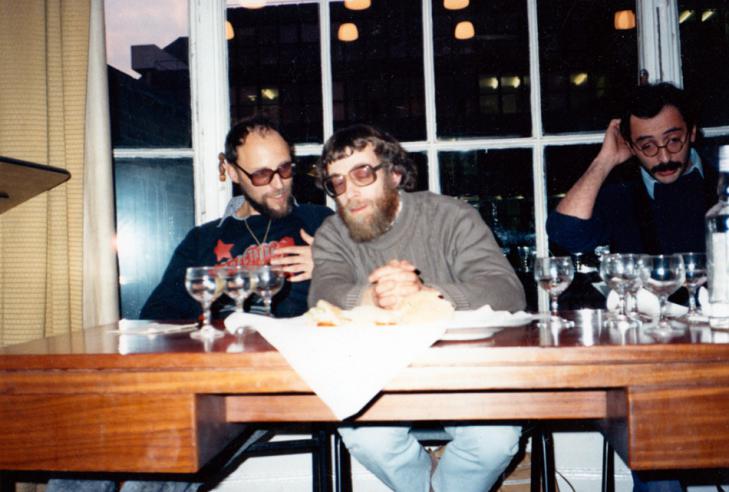

Из личного архива Льва Рубинштейна

Да, я запомнил этот день нашей счастливой прогулки.

Во-первых, это был один из первых в том году по-настоящему теплых майских дней.

И я помню, как прямо у Патриарших к нам подошел молодой человек и сказал:

«О! Как здорово, что я встретил вас сразу обоих! Подпишите-ка мне эту книжку! А то ищи вас по отдельности», — слегка ворчливо добавил он и деловитой походкой удалился.

Мы разговаривали. Мы много разговаривали. И какая жалость, что счастливые эти беседы навсегда остались на обочинах тех улиц и тех бульваров, по которым мы ходили. А может быть, это и хорошо — разочарований в нашей жизни и без того достаточно.

Повторялась из раза в раз одна и та же комическая мизансцена.

Я, разумеется, знал о том, что ДАП в детстве переболел полиомиелитом, поэтому на всю жизнь остались у него легкая хромота и глухота на одно ухо. Я знал об этом, но всякий раз забывал, каким именно ухом он не слышит. Вот он и старался пристроиться с моей левой стороны, где он мог бы меня слышать, а я в самозабвении увлекательного разговора почему-то в какой-то момент перемещался в его левую сторону. Он — снова в мою левую. Со стороны, думаю, это было сильное зрелище в чаплинском духе.

И мы разговаривали.

Из личного архива Льва Рубинштейна

Разговоры были иногда об очень серьезных вещах, но всегда с полушутливыми интонациями. Да, мы не только в своих собственно артистических проявлениях, но и в частных общениях не очень-то доверяли тому, что мой друг называл «звериной серьезностью». Истинность любого языка, в особенности того, который мы определяли как «авторитетный», подвергалась тотальному недоверию и придирчивой критике, что и являлось одной из основ того способа выяснения отношений с жизнью и культурой, который мы независимо друг от друга сознательно или бессознательно исповедовали и который получил поначалу условное, но постепенно ставшее устойчивым название «московский концептуализм».

И как же мне не хватает этих разговоров ни о чем и обо всем!

В те годы местом наших совместных прогулок и посиделок была в основном Москва. Ну а что же еще!

Ну разве что Питер еще…

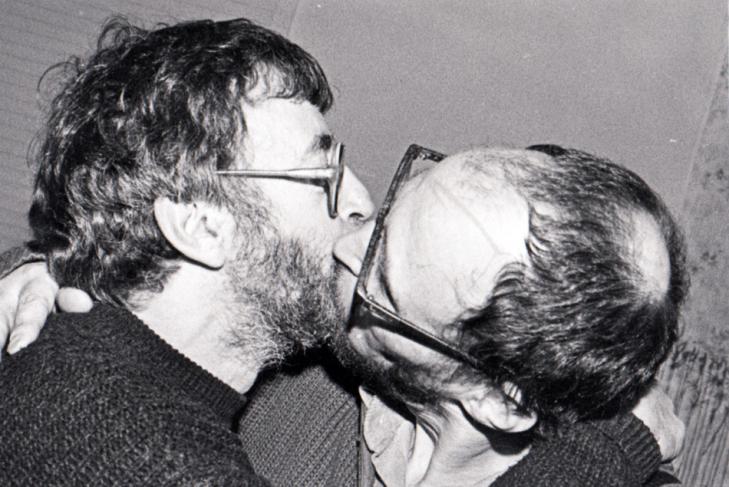

Из личного архива Льва Рубинштейна

Я, например, вспоминаю, как в самом начале 1980-х мы с ним вместе были приглашены в один из полуподпольных и полуподвальных питерских то ли клубов, то ли театральных студий почитать стихи и пообщаться с публикой.

Помню, что время было довольно смутное в том смысле, что весь наш тогдашний круг стал к тому времени объектом отчетливого интереса и внимания со стороны так называемых «органов», которые интересовались в том числе и различными нашими культурными контактами, и не только иностранными, но даже и «междугородними».

Из личного архива Льва Рубинштейна

Короче говоря, мы решили сыграть в конспирацию и придумали некоторый довольно наивный шифр, посредством которого мы общались по телефону.

Я купил в кассе два билета, позвонил другу и, — в соответствии с нашей договоренностью, — сказал:

«Встречаемся в среду у входа в Киевский вокзал в 20:30».

Мой товарищ понял меня правильно, и мы действительно встретились с ним в четверг в 21:30 у входа в Ленинградский вокзал.

И поехали в Питер.

russianartarchive.net / Кизевальтер Георгий

В купе кроме нас ехала пара, судя по всему, тихо воркующих молодоженов. Мы же с Приговым залезли на свои верхние полки и занялись любимым делом — стали дурачиться, кого-нибудь изображая. В этот раз мы почему-то изображали двух музыкантов из оркестра. Мы жаловались друг другу на тяжелую гастрольную жизнь, на отвратительный и деспотический характер дирижера, на коллег из духовой секции — пьяниц и бездарей.

Мы как-то упустили из виду, что кто-то может нас слышать, так мы были увлечены своим идиотским лицедейством.

Наутро наш молодой попутчик, слегка смущаясь, сказал:

«Извините, я так понял, что вы из оркестра и что сегодня вечером у вас концерт в филармонии. А мы вот с супругой… Познакомьтесь, это Лена… Мы вот впервые едем в Ленинград. Погулять, посмотреть. И вот я подумал: вдруг вы сможете нас как-то провести на концерт. Вот было бы здорово!»

Как мы выкручивались, я не помню, но как-то мы все же выкрутились.

Но в основном, конечно, была Москва.

Фонд Георгия Кизевальтера / Кизевальтер Георгий

А потом случилась Перестройка, и мы неожиданно стали разъезжать по миру и, соответственно, стали видеться существенно реже.

Но иногда мы совпадали, оказываясь вместе то в Лондоне, то в Париже, то в Берлине, то в Вене, то в Мюнхене, то во Франкфурте, то в Стокгольме, то в Хельсинки, то в Милане…

И там, разумеется, мы гуляли! Мы гуляли по давно заведенному алгоритму, потихоньку удирая из скучных собраний.

Я и вообще любил с ним гулять, а по незнакомым местам — особенно. Потому что он обладал поразительным для меня чувством внутренней навигации, что наполняло мистическим восторгом душу безнадежного топографического идиота, умудрявшегося заблудиться даже в небольшом универмаге, — то есть меня.

В последние годы мы виделись нечасто — то он был вне Москвы, то я. Но всякий раз я безмерно радовался его голосу в телефоне. И мы встречались — долго ли, коротко ли, но всегда радостно и содержательно. Между нами с годами установился такой уровень взаимопонимания, что мы даже мало разговаривали. Мы лишь коротко переглядывались, когда синхронно замечали что-нибудь заслуживающее нашего внимания. Обычно это было что-нибудь смешное или нелепое, что замечали только мы двое. Переглядываясь, мы как бы одновременно говорили другу: «Да-да, я заметил. Рад, что и вы — тоже».

Мы виделись нечасто, поэтому иногда переписывались. Примерно таким образом.

Однажды, когда он был в Лондоне, а я в Москве, я послал ему такое письмо:

Многоуважаемый ДАП

А я тут взял и на ровном буквально месте сломал три ребра. Причем, что обидно, себе, а не кому-нибудь еще. Прямо так вот на гололеде нашем российском навернулся (я употребил другое слово. ЛР) — и вот пожалуйста. У вас-то там в Европах ваших, небось, и гололедов-то никаких нет. Так что не спешите вы сюда до таянья снегов — нечего вам тут делать, разве что ребра ломать. Больно, между прочим. Я вот сегодня случайно икнул, и чуть не потерял сознание. Вот ведь как бывает.

Целую вас, дорогой мой друг. Приветы мои также вашим домочадцам, да и всем, кому сочтете нужным, включая особ королевской семьи. А что — они ведь тоже люди, а я сословных и прочих различий не признаю. По-моему, это правильно.

Ваш ЛР.

Он ответил:

Дорогой, что значит — сломал? Из кожи обломки торчат, что ли? Наверное, кашлянуть да глотнуть больно. Бедненький! А долго это заживает? Небось, лежишь. Честное слово, желаю поскорее от всего этого избавиться. Я скоро приеду, и если что — подмогну. Буду аж 9 марта.

Если тебе полегче будет, так вот я с гриппом и температурой уже 7-ой день валяюсь — только ради Вас! Ради вашего здоровья и спокойствия.

Ну, бывай, ДАП.

Я в ответ написал:

Дорогой вы мой человечек, незабываемый вы мой ДАП!

Как же тронут я вашими вниманием и заботой, каким целительным бальзамом на мой прохудившийся каркас льются ваши нежные сочувственные слова. Ребра, честно скажу, из кожи вон не лезут, ибо в противном случае я бы царапал обои и рвал бы постельное белье, за что был бы справедливо выдворен из дому. А я все-таки живу в собственном доме, хотя и ограниченно годный для хозяйственных нужд, как то: ввинтить лампочку, сбегать за картошкой, вынуть кота из-под кровати, достать пудовую гирю с антресолей и т.п. Но жизнь, сука, продолжается, несмотря на подлые подножки судьбы-индейки.

Ничего, Д.А., повоюем еще — не извольте сомневаться.

Целую, и до встречи.

Ваш ЛР.

В Приговском письме внимательный глаз может заметить интересную деталь. В обращении к адресату, то есть ко мне, он все время перескакивает с «вы» на «ты» и обратно.

Д.А.П. считался человеком сдержанным, скрытным, застегнутым на все пуговицы. Но с близкими друзьями он позволял себе быть «не на работе».

И это трогательное мерцание «пустого вы» и «сердечного ты» драгоценно для меня.

German Rovinskiy / Russian Look

Это была последняя наша переписка. Это была зима. А летом он приехал в Москву, и дня за три или четыре до того, как он попал в свою последнюю больницу, мы встретились.

Отправились, конечно же, гулять. Обменялись новостями. Посплетничали об общих друзьях и знакомых — это дело мы тоже любили.

Уж не помню, каким образом, но разговор почему-то свернул к странной теме: мы стали гадать и спорить, кто из нас про кого сочинит некролог. Надо ли говорить, что, рассуждая и споря об этой веселой перспективе, мы беспрерывно хохотали, украшая наши гипотетические тексты самыми невообразимыми деталями.

German Rovinskiy / Russian Look

На подобные темы мы привыкли разговаривать в исключительно комическом регистре. Смерть как факт биографии как-то никогда не рассматривалась всерьез. И даже такой освященный романтической традицией жанр, который можно обозначить как «смерть поэта», всегда казался подозрительным, граничащим с китчем. Короче говоря, художнику умирать не надо — это неприлично и безвкусно, он должен жить.

Я помню, что это было на бульваре Чистых прудов. И я часто прохожу мимо той самой скамейки.