Три книги молодых русскоязычных писательниц от редактора Bookmate Originals Елены Васильевой

Вера Богданова, «Павел Чжан и прочие речные твари». М.: АСТ

Лучший дебют 2021 года, который на самом деле вовсе не дебют, — Вера Богданова уже писала фантастику, но под псевдонимами. Книга про чипирование, но на самом деле не про него. Роман о насилии и травме, который этими темами не ограничивается, — в общем, на «Павла Чжана» не клеится ярлык. Действие его разворачивается в недалеком будущем — середина XXI века, люди все больше зависят от гаджетов, а Россию постепенно колонизирует Китай. Несмотря на огромное количество жизненных неурядиц и внешних врагов, главный герой, детдомовец-полукровка Павел Чжан доказывает: самый страшный враг — у нас в голове.

Татьяна Замировская, «Смерти.net». М.: Редакция Елены Шубиной

Вновь будущее, и вновь цифровая реальность — на этот раз от живущей в США писательницы из Беларуси Татьяны Замировской. У мертвых появляется свой интернет — но поскольку в литературе все неоднозначно, то это не совсем интернет и не то чтобы для мертвых, однако он позволяет тем, кто находится по ту сторону, общаться и поддерживать контакты с живыми. Умершая главная героиня всеми силами пытается узнать, кто убил ее и почему. Походя она успевает побывать в теле собаки-робота и диктатора, а также встретить толпу белых котов. Но самое главное — подробнейшим образом расписывает, как же устроен наш мир для мертвых, а Замировская делает смелое предположение о том, как может функционировать модель цифрового бессмертия.

Оксана Васякина, «Рана». М.: Новое литературное обозрение

«Рана» — первый роман поэтессы Оксаны Васякиной. Это еще один роман о смерти — о смерти матери: главная героиня, равная автору, везет прах через всю страну, из Волжского в Усть-Илимск. Так роман превращается еще и в травелог, текст о России. Осмысляя то, что видит, Васякина осмысляет и себя — и пишет о своей любви, о любви к женщинам, о женской сексуальности и гомосексуальности. В конце концов все условно сюжетные линии сведутся к одной теме: к творчеству, праву на голос и письмо. Текст Васякиной часто называют автофикшном — но, кажется, это не вполне корректно; правильнее будет сказать, что это первая попытка создать на русском языке theory fiction, гибрид художественной, чаще автобиографической прозы, и философии.

Три аналитические биографии от литературного критика и шеф-редактора онлайн-кинотеатра «Кинопоиск» Игоря Кириенкова

Станислав Зельвенский, «Роман Поланский». СПб.: Сеанс

Внятный, дотошный, остроумный путеводитель по фильмам польского классика с самой мрачной репутацией в современном кино. И для биографа, и для киноведа «случай Поланского» — почти гарантированное «влипаро»: кажется, неизбежен обвинительный уклон, отменяющий саму возможность разговора о произведениях, или безоговорочная апология, оправдывающая — заодно с шедеврами — и преступление. Зельвенский блистательно выходит из положения: его голос тверд, когда речь заходит об изнасиловании Саманты Геймер, а глаз напряжен до предела, когда устремлен на «Жильца» и «Китайский квартал».

Максим Семеляк, «Значит, ураган». М.: Individuum

Егор Летов ушами близкого человека и преданного фаната. Книга Семеляка продолжает, условно говоря, генисовскую (или синявскую) линию в отечественной биографической традиции: непредставимый в ЖЗЛ-вском жанре крупный план, афористичность, ассоциативность. Это в значительной степени книга про самого МС, чем про лидера «Гражданской обороны», ну так что же: с этим персонажем-автором хочется провести не один вечер.

Анатолий Рясов, «Беккет: путь вычитания». СПб.: Jaromir Hladik press

«Все, что нужно знать об авторе на 130 страницах» — этот жанр может показаться легкомысленным, но в действительности именно такое — дисциплинированное, сфокусированное — введение-исследование стоит дороже пространных аналитических работ. Рясов делает с Беккетом примерно то же самое, что недавно проворачивал Зорин с Толстым. Отказываясь различать «жизнь» и «творчество», «взгляды» и «художественную практику», он создает портрет подвижника, трагически осознавшего принципиальную невозможность человеческой коммуникации — и посвятившего этому феномену несколько блистательных сочинений. Книга, после которой вам обязательно захочется купить роман «Уотт», также вышедший в этом году в издательстве «Опустошитель».

Три комикса о чужом опыте от соосновательницы журнала «Незнание» и писательницы Лизы Каменской

Антония Кюн, «Просвет». Перевод Евгении Креславской. СПб.: Бумкнига

Пауль и Лаура рано потеряли мать. Их отец работает на заводе, часто в ночную смену. Лаура связалась с неприятной компанией, и Паулю остается сидеть дома, рассматривать свой детский мобиль и перебирать фотографии. Кюн создала карандашно-мерцающий, серый мир скорби и разорванности, стертых воспоминаний и обретенных родных.

Элисон Бекдел, 'Are You My Mother?'. Houghton Mifflin

У нас уже переведен классический комикс Бекдел, «Веселый дом», а это — продолжение-рефлексия о том, как писались мемуары об отце, как они повлияли на отношения Бекдел с матерью и о связи с матерью в целом. Комиксистка ходит на психотерапию, читает Винникотта и блуждает по замкнутым кругам, то приближаясь к матери, то удаляясь.

Эдриан Томине, 'Shortcomings'. Drawn & Quarterly

Томине — хроникер современного невроза, комиксист для тех, кто не может (или не хочет) больше смотреть Вуди Аллена. У нас уже перевели сборник его новелл «Страх и смерть», но в Shortcomings Томине разворачивает машину отвратительных мужских характеров. Главный герой — американец японского происхождения, постоянно отрицающий всё и вся, неспособный на поддержку и близость в отношениях и постепенно осознающий, как, например, герой «Утиной охоты», что он не так неотразим, как ему хотелось бы.

Три книги, помогающие жить, от работника библиотеки «ГЭС-2» и основателя Telegram-канала the weird and the eerie Даниэля Минайкина

Марк Фишер, «Призраки моей жизни. Тексты о депрессии, хонтологии и утраченном будущем». Перевод Марии Ермаковой. М.: Новое литературное обозрение

Было бы непростительно обойти стороной главный перевод этого года — и огромную редакторскую заслугу нашего великого современника Евгения Валерьевича Былины. «Призраки моей жизни» — культовый левый приговор современной популярной культуре. Если вам, как и мне, все еще не набило оскомину слово «хонтология» — читайте обязательно. Книга о том, что у мужчин есть четыре настроения: капиталистический реализм, ностальгия по утерянному будущему, популярный модернизм и кислотный коммунизм.

Дэвид Гребер, «Бредовая работа. Трактат о распространении бессмысленного труда». Перевод Армена Арамяна и Константина Митрошенкова. М.: Ad Marginem

Настолько говорящее название, что не очень-то и понятно, стоит ли к нему еще что-то добавлять. Трактат Гребера — блистательный анализ того, что не так с нашим обществом, не заваливающий при этом читателя абстрактными философскими понятиями, а бьющий в самую больную точку, задающий вопрос: почему, чтобы выживать, нам приходится заниматься какой-то … [ерундой]?

Марк Аврелий, «Наедине с собой. Размышления». Перевод Семена Роговина. М.: Азбука

Если бы у меня была возможность встретить себя лет десять назад, то вместо каких-либо советов я бы просто дал молодому себе именно эту книгу. Если вам нужно руководство, что делать со своей жизнью, а селф-хелп-контент вызывает лишь смесь чувств из рвоты и стыда, то возьмите томик Марка Аврелия — по крайней мере, вы сможете оправдать себя тем, что читаете уникальный памятник стоической мысли.

Три книги о принятии родителей от редактора издательства No Kidding Лаймы Андерсон

Тове Дитлевсен, «Детство». Перевод Анны Рахманько. М.: No Kidding

«Детство — оно длинное и тесное, как гроб, и без посторонней помощи из него не выбраться», — пишет датская поэтесса и писательница Тове Дитлевсен в первой части автобиографической «Копенгагенской трилогии». Дитлевсен рассказывает о жизни своей семьи и других обитателей рабочего квартала Копенгагена в межвоенный период. Если опустить сюжет следующих книг трилогии и финал жизни самой Тове и думать о книге как о самостоятельном крошечном романе воспитания, то ее можно прикладывать как подорожник и к своему детству.

Шанталь Акерман, «Моя мать смеется». Перевод Инны Кушнаревой. М.: No Kidding

Книга бельгийской кинорежиссерки Шанталь Акерман об опыте ухода за больной матерью. Прячась за письмом, Акерман всматривается в свою мать — состарившуюся болеющую женщину, вспоминает о детстве, семье, прошлых травмирующих отношениях. Описание будничной рутины прерывается фотографиями из семейного архива и кадрами из фильмов Акерман, а мысли авторки перемешиваются с монологами матери и диалогами других родственников. Читать этот текст не всегда просто, но сквозь боль от пережитого и страх предстоящей неминуемой потери всегда пробивается любовь — и даже нежность.

Оксана Васякина, «Рана». М.: Новое литературное обозрение

Вышедший весной роман поэтессы и писательницы Оксаны Васякиной о смерти и последующем за ней путешествии из Волжского в Усть-Илимск с прахом матери нужно прочитать, как мне кажется, примерно всем. За сюжетом, легко укладывающимся в одно предложение, скрывается невероятно точный, откровенный и неожиданно живительный текст не только о проживании утраты, но и о сексуальности, телесности, силе письма и окончательном — неизбежном — принятии себя. Это книга, заживляющая раны, и, наверное, один из сильнейших текстов, прочитанных мной в этом году.

Три книги об иллюзиях от редактора издательства «Шум» Артема Абрамова

Эрнст Юнгер, «Сердце искателя приключений». Перевод Александра Михайловского. М.: Ad Marginem

Россия переживает вторую волну юнгеромании, причем куда более массовую по сравнению с той, что настигла интересующуюся публику в нулевые. Переиздание одного из самых известных сборников писателя — не просто один из образцов блестящей эссеистики прошедшего века. Это письмо человека, максимально удаленного от современного жителя любых столиц мира: и настроенчески, и профессионально. Собственно, за этим к «Дерзновенному сердцу» (несмотря на блестящий перевод книги главным юнгероведом страны Александром Михайловским, название, предложенное историком культуры Юрием Солониным, схватывает больше нюансов) и стоит обратиться. Ради корректировки собственной оптики: причем в первую очередь тем, кто полон сомнений насчет мира грядущего, но крайне доволен своим местом в нем.

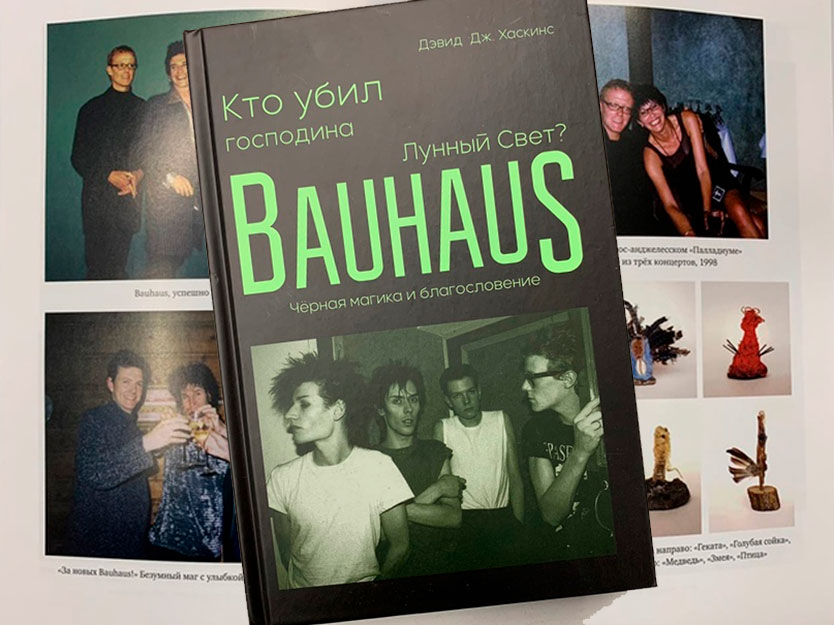

Дэвид Дж. Хаскинс, «Кто убил господина Лунный Свет? Bauhaus, черная магика и благословение». Перевод Я-Ха и Nik V. Demented. Екб.: Кабинетный ученый

Мемуары басиста и одного из основателей вечного гот-культа Bauhaus способны удивить даже тех, кто такое читать просто зарекся. Это книга вообще не о музыкальных подвигах (хотя им, конечно, отводится солидное место), как и не исповедь еще одной локальной звезды на склоне лет. «Кто убил господина Лунный Свет?» действительно может служить весьма показательным образчиком британской прозы. Там можно найти стилизованные под высокий слог юморески о весьма идиотских происшествиях, философские экзерсисы на тему общественного и личного прошлого, от которого никуда не деться, и бесконечный трип-репорт, нисколько не утихающий по прошествии времени. Найдутся там, наконец, и личные размышления о карьере, протянувшейся куда дальше просуществовавшей изначально всего лишь пять лет группы, пусть и получившей мировую известность. Именно последнее-то и обрамляет всю картину уверенной рамкой.

Мортен Тровик, Жан «Валнуар» Симулен, «Дни освобождения. Laibach и Северная Корея». Перевод Марии Тренихиной. М.: Individuum

«Дни освобождения» — хроника последнего великого хулиганства на данный момент, концертов индустриального коллектива Laibach в КНДР. Это документация в полном смысле этого слова: отчет о переговорах по привозу группы с северокорейской администрацией, академическая рецепция произошедшего, подборка сопровождавшей кампанию прессы и, конечно, прямая речь самих виновников торжества. Листается это все жутко весело — причем не только из-за начинки, требующей остаточного напряжения сохранившихся после праздников нервных клеток. А благодаря раздолью графического материала, женящего авантюристский дух словенских пранкеров от политического искусства с реалиями посещенного не-столь-и-закрытого общества. Кто-то назовет это журналом «Корея» для аудитории помладше и покритичнее; ну, его право. Там действительно то же, что у нас — да и вообще у всех.

Три книги для утешения в сложные времена от филолога и автора Telegram-канала Grownups not only Александры Баженовой-Сорокиной

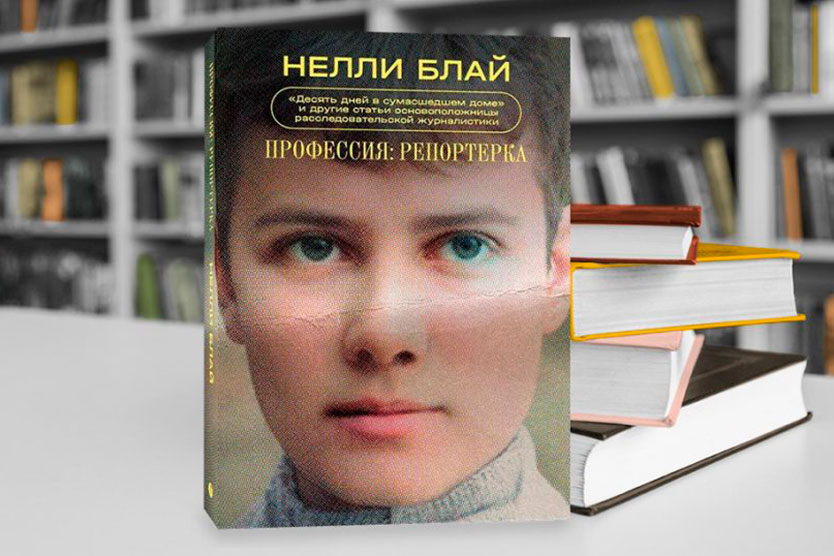

Нелли Блай, «Профессия: репортерка». Перевод Варвары Бабицкой. М:. Individuum

Впервые на русском языке вышли избранные статьи Леди Сенсации — именно так называли первую американскую журналистку-репортерку Элизабет Джейн Кокран, прославившуюся под псевдонимом Нелли Блай. Во всем мире она известна благодаря бесстрашному репортажу «Десять дней в психиатрической больнице», с которым Блай удалось изменить условия содержания женщин в этих закрытых заведениях. Статьи 1887–1915 года показывают как смелость, профессионализм и талант журналистки, так и реальность, которая одновременно удалена от нас исторически и близка с точки зрения проблематики. Мало кому удавалось бороться за справедливость настолько захватывающе и успешно, как Нелли Блай, так что речь в книге идет не столько о срезе социальных недугов, сколько о захватывающем погружении в жизнь Нью-Йорка на рубеже веков.

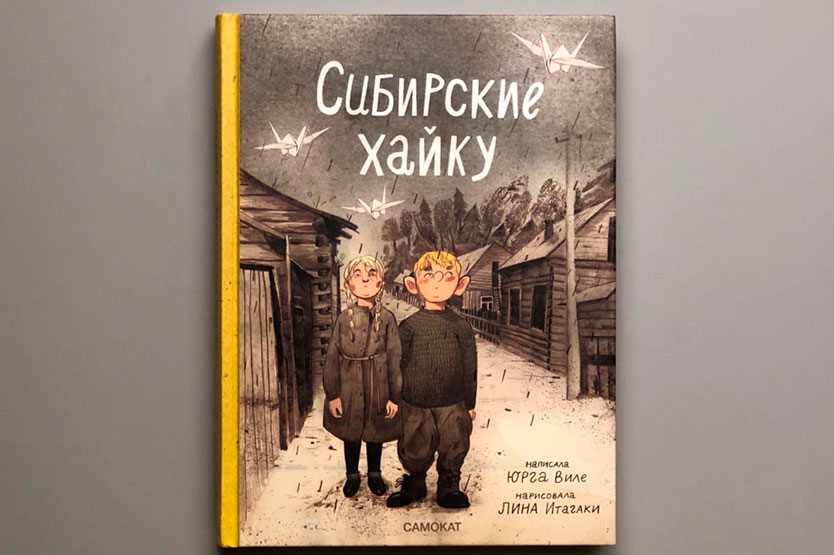

Виле Юрга. Лина Итагаки, «Сибирские хайку». Перевод Александры Васильковой. М.: Самокат

Литовская писательница Виле Юрга и художница и комиксистка Лина Итагаки создали одну из самых красивых исторических книг для детей последних лет. Хотя, по сути, комикс «Сибирские хайку» — совершенно не детский: это один из немногих примеров глубокой разработки темы депортации в Сибирь литовского населения. При этом Юрга, рассказывая историю своей семьи, делает ее не мрачной и безысходной, не одномерно политической, но сложной и часто утешающей. Люди, оставшиеся без родины, без денег и без крова, создают на новом месте новую жизнь — и вместе с этим видят красоту природы, организуют хор, ценят друг друга и людей рядом с собой. Удивительно доброе и мудрое произведение о страшном времени.

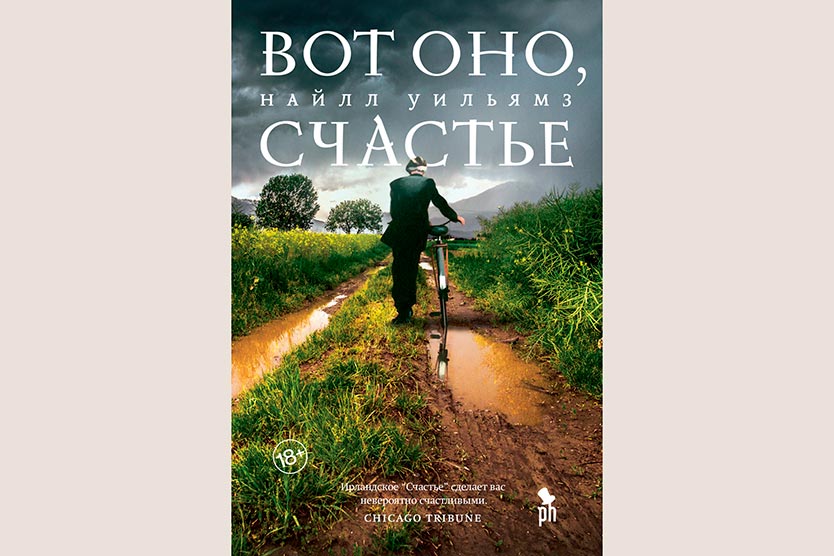

Найлл Уильямс, «Вот оно, счастье». Перевод Шаши Мартыновой. М.: Фантом пресс

Элегия и одновременная пастораль ирландского писателя Найлла Уильямса «Вот оно, счастье» — одно из самых душеспасительных произведений в европейской литературе последних лет. Книга 2019 года продолжает его цикл романов о деревеньке Фаха в западной Ирландии и на этот раз сталкивает приближающееся будущее (электрификация) и обнаруживающиеся новые слои прошлого, чтобы жители — а вместе с ними и читатель — смогли за время романа вырасти (недаром мы читаем воспоминания почти 80-летнего героя о юности), стать сильнее и при этом начать больше ценить свое настоящее.