Язык на выбор

Двуязычные семьи встают перед выбором, не знакомым большинству из нас. Какому языку обучать детей? Стоит ли прививать им культуру той страны, в которую они, возможно, никогда не вернутся? Родители, которые решают в полной мере передать ребенку родные языки, выбирают для него судьбу билингва.

Наташа живет в Киеве и занимается фотографией. Она росла в итальянско-русской семье и в детстве успела пожить и в Италии (до 6 лет), и в России, а позже — несколько лет в Лондоне. С самого детства папа разговаривал с ней на итальянском, а мама — только на русском.

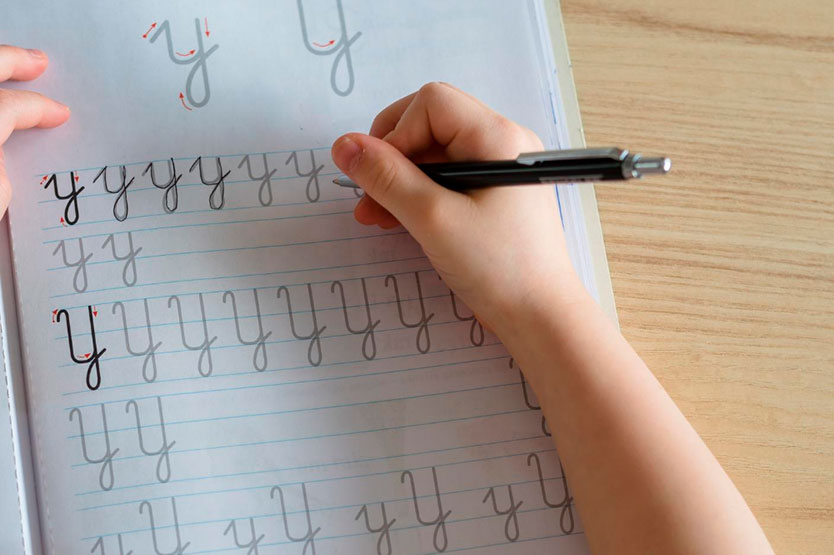

Как рассказывает мама, к 2 годам речь Наташи была безупречной и правильной. «В три-четыре года я научила ее подписывать рисунки «Наташа» и читать на русском, а к пяти — писать простые слова, хотя мы еще не знали, что вернемся в Россию и что именно там она пойдет в школу».

Также мама учила с Наташей стихи, читала ей Чуковского, Маршака, Барто и русских классиков. Именно благодаря тому, что девочка знала наизусть стихотворение Жуковского, в России она смогла поступить в 1-й класс в 5 лет и 10 месяцев, что в середине 1990-х считалось ранним возрастом. Но чтение русской литературы — способ не только научить правильному языку, но и передать ребенку любовь к национальной культуре.

На примере белых эмигрантов мы привыкли думать, что российские семьи по-настоящему озабочены тем, чтобы дети хранили культуру и читали Пушкина в оригинале. Однако Екатерина Юрьевна Протасова, доктор педагогических наук, доцент и профессор-адъюнкт отделения языков гуманитарного факультета Хельсинкского университета, говорит, что, по печальной статистике, русскоязычные сообщества менее других иммигрантских сообществ склонны передавать свой язык следующему поколению. Так что можно сказать, что упорство Наташиной мамы — скорее исключение, чем правило.

Величие языка и культуры безусловно: длинная история, большой народ, множество вершинных достижений. Доступны ли они тем, кто не знает русского языка? В значительной мере. Все читают «Анну Каренину», главный бестселлер русской литературы (в переводе, наверное, чаще, чем в подлиннике), причем во взрослом возрасте. Если ребенок не ходит в стандартную русскую школу, от семьи требуются значительные усилия, чтобы он захотел познакомиться с этим произведением на языке оригинала.

Екатерина Юрьевна Протасова

Гуманитарный факультет Хельсинкского университета, отделение языков

Другая героиня, Мария, живет и работает в Нидерландах, где вместе с партнером воспитывает пятилетнюю дочку. «Я не учу ее русскому языку с какой-то конкретной целью, — говорит Мария. — Но, может быть, это даст ей какое-то преимущество в будущем. Изучение языков помогает развитию мозга, навыков общения, расширяет кругозор. Да, каждый вечер я читаю ей русские книжки. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы ей тоже нравилось то, что я читала или смотрела в детстве и юности, чтобы мы могли поговорить с ней об этом на русском языке. Но насаждать русскую культуру, делать так, чтобы она читала Толстого и Достоевского, я не хочу. Захочет — здорово, если ей это будет интересно, а нет так нет».

Дочка Марии говорит сразу на трех языках: голландском, русском и английском. В последнее время родители замечают, что помимо голландского и русского она использует все больше английского (неродного и для мамы, и для папы), разыгрывая какие-то сценки, рассказывая истории. Способность изучать несколько языков сразу в детстве очень сильна. Но поскольку семья живет в Нидерландах, девочка уже сейчас гораздо свободнее говорит на голландском. Скорее всего, этот язык естественным образом станет для нее основным, а русский и английский отойдут на второй план, станут вспомогательными.

Бывает, что родители-экспаты полностью погружаются в окружающую среду, радуются успехам ребенка в овладении новым языком и сами переходят на него, не испытывая дискомфорта. Однако нередко в семье сохраняется русский язык как привычное средство коммуникации. Вся деятельность, взаимодействие с друзьями, родными продолжается на русском языке или по-английски. Родители думают, что могут потом переехать и в другую страну, так что знание русского и международного английского создает ощущение устойчивости.

Русскоязычные комьюнити есть во всех странах, соответственно, кружки и школы для детей, привычные праздники, совместное времяпрепровождение гарантированы. Поскольку во многих семьях передача личного опыта считается безусловной ценностью, старшим нравится, что младшие смотрят те же мультфильмы, читают те же книги, одеваются в такие же костюмы сказочных персонажей, как и они сами в детстве.

Екатерина Юрьевна Протасова

Гуманитарный факультет Хельсинкского университета, отделение языков

В истории с первой героиней, Наташей, был похожий момент. Поступив в русскую школу, она начала забывать итальянский. Единственный, с кем она на нем говорила, был папа, все итальянские родственники остались на родине. В какой-то момент родители это заметили и вскоре перевели девочку в школу при итальянском посольстве.

Папа Наташи вспоминает, что при переходе в новое учебное заведение проблем с адаптацией не было — видимо, потому, что глубокое знание итальянского Наташа получила еще в дошкольном возрасте. Сейчас она живет в Киеве, пользуется преимущественно русским, который остался для нее основным. Однако она допускает, что если бы жила в Италии или в англоговорящей стране, то через какое-то время стала бы думать именно на языке страны проживания.

Абсолютные билингвы встречаются крайне редко. Чтобы владеть двумя языками в полном объеме, нужно делить свою жизнь поровну между разными языковыми средами. В частности, знать школьную программу на каждом из языков. Она создает мировоззрение поколения — несмотря на то, что большинство забывает львиную долю изученного, а те, кто занимаются каким-то предметом профессионально, понимают, что в школе им давали устаревшие сведения.

Чаще люди общаются, читают и получают информацию на каком-то одном из доступных им языков, хотя в определенный момент функции языков могут поменяться. Например, после переезда в другую страну, изменения состава семьи, специализации. В то же время больше половины землян вполне успешно пользуются в повседневной жизни несколькими языками для разных целей. Это нормально, и для этого не нужно владеть каждым языком в совершенстве.

Екатерина Юрьевна Протасова

Гуманитарный факультет Хельсинкского университета, отделение языков

Смешение языков

Можно предположить, что дети-билингвы в буквальном смысле говорят сразу на двух языках — то есть смешивают в речи слова разных наречий, путаются при обращении к людям, не всегда знают, на каком языке начать ответ на вопрос. В реальности это не так. Именно благодаря пластичности детского мозга, который очень быстро усваивает информацию и подстраивается под обстоятельства, они понимают, с кем из родственников или друзей на каком языке говорить.

Впрочем, если ребенок еще не знает определенных терминов в одном языке, но уже знает их в другом, он может попробовать их заменить — но только конкретное слово, с которым возникли трудности. В основном это происходит, если рядом находится взрослый, который может помочь.

Например, пятилетняя дочь Марии может говорить с мамой по-русски, а потом вставить какое-то голландское слово. В таком случае Мария его переводит, и ребенок запоминает новый термин. Еще один вариант — если вдруг дочь рассказывает что-то на голландском, а Мария не знает какое-то слово, дочь начинает объяснять его по-русски, потому что четко понимает, что для мамы этот язык родной и понятный.

Ребенок запоминает языки «через людей».

«Родители рассказывали мне забавную историю из моего детства в Италии, — вспоминает Наташа. — У нас достаточно большая семья, и одна моя тетя-итальянка тоже довольно неплохо разговаривает по-русски. Как-то раз мы пришли с родителями на совместную семейную встречу. Поскольку я всегда говорила по-русски с мамой, а с папой и остальным окружающим обществом — по-итальянски, я очень удивилась, когда моя тетя стала разговаривать со мной по-русски. Наверное, я думала, что только русские люди знают русский или что только мама может говорить по-русски, а другие не могут».

Во взрослом возрасте Наташа сохранила привычку говорить с мамой и папой на разных языках (хотя папа-итальянец тоже хорошо знает русский), и можно предположить, что так происходит с большинством билингвов, если они сохраняют в активе оба языка. «Если я говорю с папой по-русски, — говорит Наташа, — это значит, что я какое-то точное слово не могу подобрать в итальянском. Но это крайний случай, и так всегда было заведено».

Культура — насильно?

Открытым остается вопрос: насколько действительно нужно «насаждать» вместе с языком культуру страны, в которой ребенок не растет и в которой, вероятно, не будет жить? Не будет ли давить на человека обязанность «нести на себе ношу обеих культур»? И откуда вообще взялась идея о «красоте и величии языка»? В ежедневной рутине мы не всегда осознаем, зачем она нам нужна и откуда появилась.

Красота всегда субъективна. Обычно чужой и незнакомый язык кажется нам таинственным, а его мелодика иногда завораживает. Наше ухо пытается уловить знакомое и распознать неожиданное. Если мы хорошо владеем языком, то разбираемся в его оттенках, знаем, кто говорит изысканно, с приятной интонацией, небанально, употребляет к месту цитаты и поговорки. Любой язык может быть красивым, если у его носителя большой словарный запас, он владеет риторическими приемами, уважает собеседников, не навязывает им свои мнения.

Традиционно большинству русскоязычных нравится французский, но у носителей многих других языков ударение на последнем слоге и носовые гласные вызывают отторжение. Среди немецкоязычных самым приятным считается баварский диалект. Как мы видим, достичь такого качества речи, чтобы нравиться всем, довольно проблематично. И это мы еще не поговорили о том, чем отличается устная речь от письменной.

Екатерина Юрьевна Протасова

Гуманитарный факультет Хельсинкского университета, отделение языков

Мама Наташи отмечает, что, когда дочь окончила школу, «наработки» из билингвального детства постепенно исчезли. Не все из запланированного родителями осуществилось: по мнению мамы, большой любви к истории обеих стран у Наташи не появилось, а красота языков Пушкина и Данте так и осталась непонятой. Хотя сама Наташа прочла в школе русские классические произведения, сейчас для профессионального развития ей не нужно углубленное знание литературного языка. Так ли важна самой Наташе идея о пресловутой великой культуре?

Во взрослом возрасте человек сам решает, пользоваться ли ему тем, что он получил в детстве.

Мама Наташи воспитывала дочь в 1990-е, когда, безусловно, еще преобладали культурные, можно сказать, «аналоговые» ценности в виде вещественной привязки к книгам, картинам и другим художественным произведениям. А вот Мария воспитывает дочь прямо сейчас, когда при желании ребенок может дотянуться до любой информации, то есть фактически может сам сформировать свой путь развития — при небольшой помощи и поддержке со стороны родителей. Поэтому подход Марии немного другой. Она надеется, что языки помогут понять, что есть разные культуры, страны, народности, личности, — но среди них нет лучших и худших, они просто разные. И здорово, что дочь сможет говорить на разных языках, видеть их красоту, понимать их носителей.

Честно говоря, а кому не сложно отнести себя только к одной культуре? Идентичность человека, особенно теперь, связана не только с национальностью, этнической принадлежностью, языком и местом проживания в узком смысле. Опыт путешествий, чтения, общения с разными людьми, полученное образование, пережитые травмы, болезни, питание формируют нас такими, какими мы становимся. Различий так много, что человек, живущий в иной стране и культуре, может оказаться ближе, чем тот, с кем проведено детство, чем родственник.

Тут очень существенна роль ценностной ориентации: что считается важным, а чем можно пренебречь. Самоопределение билингвов обычно включает отсылку и к тем, и к другим корням, к истории семьи, к друзьям, к тому, как их определяют посторонние. Полезно, чтобы над русским языком билингвов, которые неизбежно делают ошибки, не смеялись, чтобы поощряли их старания знакомиться с русской культурой, не осуждали то, что они живут не в России. Наличие нескольких гражданств создает дополнительные измерения идентичности.

Екатерина Юрьевна Протасова

Гуманитарный факультет Хельсинкского университета, отделение языков

Нам тяжело ломать внутреннюю установку о том, что мы должны являться носителями и хранителями культуры одной страны. Но в эпоху глобализации эта установка кажется устаревшей. Дело не только в том, что благодаря интернету, сериалам, фильмам и книгам мы погружены в мировой контекст. Это еще и обратная сторона постепенного уменьшения дискриминации — расовой, национальной, этнической.

По мере того, как люди начинают уважительно относиться к другим культурам, стирается сама граница между ними. Людям все интереснее учиться друг у друга: нам нравится пить чай из пиал, есть спагетти без помощи ложки, а суши — палочками. Кажется, что это мелочи, но они свидетельствуют о том, что мы перенимаем у других культур больше, чем думаем. Поэтому в этом смысле билингвы оказываются даже на шаг впереди благодаря тому, что с глубокого детства сочетают в себе две культуры сразу.