Вообще-то в основе легенды о Санта-Клаусе довольно суровая и даже не лишенная сексуального подтекста история. В конце III – начале IV века на южном берегу Малой Азии стоял город Миры Ликийские, он же Мира. Это был древнегреческий, затем римский, а потом и византийский городок. В наше время от «той самой» Миры ничего толком не осталось: завоевания и стихийные бедствия сильно изменили его лицо, а в 20-е годы ХХ века практически все греки покинули городок из-за тяжелых отношений с Турцией.

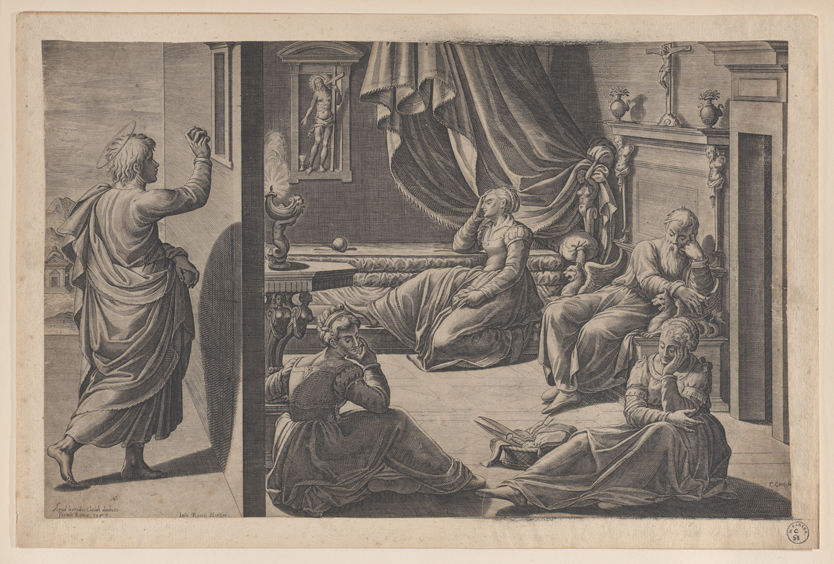

Но античная эпоха дело другое. Во II веке там уже была христианская община, а к III веку — уже и драматическая история: первого епископа римские власти убили. К этим временам относятся предполагаемое служение епископа Николая, а также легенда о трех девушках. Согласно ей, некий отец планировал «извлечь выгоду из красоты» своих дочерей. Говоря без обиняков, любящий родитель намеревался сдать дочек в публичный дом. Надо заметить, легенда обходится без сверхъестественных подробностей: Николай, еще не прозванный Чудотворцем, подбрасывал девушкам деньги. Детали разнятся — то ли сразу всю сумму, то ли каждой по отдельности, но смысл в том, что в хижину тайно попадали деньги. Согласно некоторым вариантам, мешочек с монетами, заброшенный то ли в окно, то ли в дымоход, угодил точно в сушившийся чулок. Как дела обстояли с чулками в хижине III века, мы не знаем, но носки для подарков в историях о Санта-Клаусе фигурируют именно благодаря этой легенде.

Согласно легендам, святой Николай совершил много всяческих чудес, но широко известной стала именно его роль дарителя. Его образ был тесно связан с сюрпризами и неожиданными подарками. Несколько веков Николай Чудотворец провел в статусе почитаемого, но более-менее «обычного» почти для всей Европы святого. Однако в конце Х века его явно выделили из общего ряда. Произошло это благодаря династическому браку. Византийская принцесса Феофано, родственница императоров этой могучей империи, вышла замуж за наследника Священной Римской Империи Оттона. В Х веке это государство было самым могучим, крупным и населенным государством Европы — кроме, разве что, самой Византии. Гречанка-императрица немало популяризировала обычай дарить подарки при посредстве святого Николая. Причем в первых версиях его сопровождал еще и фольклорный Кнехт Рупрехт, который был более суровым типом, чем святой, и проверял, умеют ли дети молиться. Кое-где Рупрехт в качестве фольклорного героя сохранился до наших дней. Оттуда же пошли всяческие жутенькие вариации на тему Крампуса, злого антипода Николая.

Но Николай дарил подарки не на Рождество, у него был свой день — 6 декабря. Затем настал XVI век, а с ним — пришествие протестантизма и полная чехарда. Дело в том, что великому реформатору христианства Мартину Лютеру почитание Николая не нравилось по теологическим соображениям, и функцию божественного дарителя он переложил на Иисуса-младенца персонально.

Дальше оказалось, что просто так на раз-два традицию не сломаешь. Сдвинуть время подарков на Рождество у Лютера получилось, а вот заменить личность божественного дарителя — не очень. В итоге, скажем, в Голландии, поступили просто: подарки стали дарить и на день Николая, и на Рождество. Ну а в XVII веке образ святого-дарителя попал в Америку. Завезли его туда голландцы, причем там он причудливо слипся с английским фольклорным героем. У англичан были свои проблемы: святого Николая многие считали атрибутом ненавистной католической церкви и поэтому более или менее успешно сочиняли свои вариации на тему зимних духов, отталкиваясь от старинных легенд.

Так что когда голландцы и англичане начали тесно общаться за океаном, в колониях Америки, у них уже был целый набор образов. У англичан был свой «Отец Рождество», этакий дух праздника, а голландцы явились с более традиционным «Синтерклаасом», обычаем дарить подарки и епископской митрой, которая как-то все-таки связывала его с древним святым. Произносить его имя по-голландски англичанам было трудно, и Синтерклаас за океаном стал, собственно, Санта-Клаусом. Тогда же возник образ бородатого толстяка в красном или зеленом пальто. Его внешний облик даже какое-то время был связан с... голландским матросом.

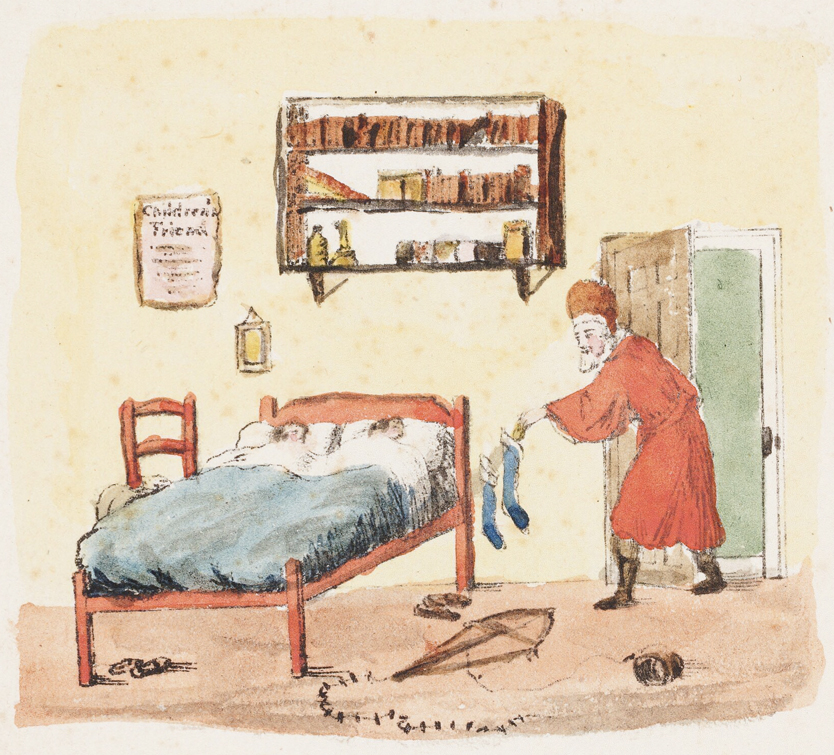

За XIX век Санта-Клаус постепенно обзаводился теми атрибутами, которые мы знаем как традиционные для него. В 1821 году в Нью-Йорке опубликовали анонимное детское стихотворение, описывающее уже что-то совсем похожее на современный образ, а 2 года спустя писатель Клемент Мур выдал куда более известную поэму «Визит святого Николая». И вот эти два стихотворения уже сделали Санта-Клауса в США таким, каким мы его знаем, и окончательно зафиксировали образ, который теперь и пушкой не перешибешь. Святой Николай приезжает по воздуху на санях, запряженных оленями, у которых есть свои имена, кладет подарки в носки, висящие у камина, и уходит через дымоход. Причем в 1821 году Санта-Клаус еще приносил розги для непослушных детей (функции порки он, слава богу, оставлял родителям), а в версии Мура уже обошлось без телесных наказаний.

В общем, Мур может считаться человеком, который изобрел Санта-Клауса в том виде, в каком он нам знаком. Дальше уже только добавлялись детали — скажем, олень Рудольф появился только в ХХ веке.

Финальные штрихи внесла компания «Кока-Кола». Она, в общем-то, взяла уже имеющийся образ, зафиксировала его в одежке своих фирменных цветов и продвинула пузанчика в красном колпаке и с белой бородой просто-таки везде. Этот образ окончательно забил все альтернативы — по крайней мере, в Америке. Святой Николай под этим образом, считай, стерся, и рождественский дед зажил своей жизнью. Так что образы, которые нам кажутся старинными, идущими с незапамятных времен, сплошь и рядом формируются уже довольно поздно, и исходную фигуру в ней едва ли узнаешь. Впрочем, как бы отнесся святой Николай к нынешнему Санта-Клаусу, мы не знаем, но вряд ли бы он злился. В конце концов, епископ Мирликийский по всем описаниям был не только мощной религиозной фигурой, но и по-человечески добрым мужиком. Счастливого Рождества!