***

Мы всех раздражаем. Понаблюдав за нашей работой из-за занавески, какая-нибудь скучающая старушка звонит в полицию. Я не знаю, какие слова она находит для описания увиденного, но полиция неизменно, к моему удивлению, приезжает:

«Кто тут у вас главный?»

«Я», — говорит ближайший к полицейскому, например реквизитор.

«Что здесь происходит?»

«Киносъемки».

«Разрешение есть?»

«Не требуется».

Полицейский пытается осознать, как это. Ему трудно, взглянув на происходящее, помыслить, что для всего этого не требуется никаких разрешений. И уезжать просто так не хочется — мало ли что? Можно ли нам верить? Мне его немного жаль, несмотря на то что он — мент.

А мы — снимаем ментовской сериал. Поэтому мы не нервничаем, завидев мента, — он для нас картина, можно сказать, родная. Это менту тоже не совсем понятно. Он не привык быть в чьих-то глазах массовкой.

«Грим, грим, грим, — хором хрипят со всех сторон рации. — У вас ничего не горит?»

«Тащите огнетушитель! Блевотина загорелась!»

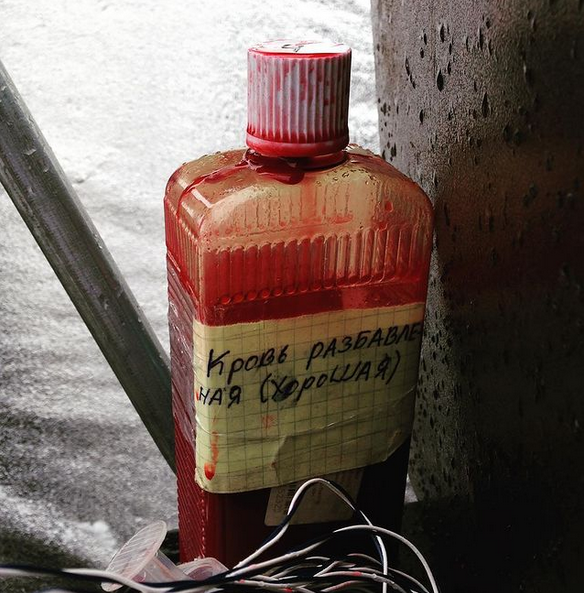

Полицейский исчезает, так и не придумав, что с нами делать. Я бегу в гримваген — хочу посмотреть на горящую блевотину. Мне уже доводилось видеть мозговое вещество с вареньем, шоколадную кровь, накладные шрамы и обугленные дырки от пуль, клеящиеся на лоб, — но вот кинорвоты пока не встречалось. (Оказывается — ничего сложного: блевотину делают, как и мозги, из овсянки, только добавляют в нее какие-то секретные ингредиенты для более блевотного вида.)

«Проверка, — бубнят из раций тридцать копий пиротехника. — Будет небольшой выстрел…»

Раздается взрыв. Припаркованные машины начинают нестройно орать. В одном из окон ближайшего дома нервно отдергивается занавеска, и я вижу старушку, которая беззвучно шевелит губами, глядя почему-то прямо на меня, будто я имею какую-то власть над пиротехниками или вообще над происходящим. От ее уха убегает вниз кудрявый телефонный провод.

Она вызывает полицию, и полиция приедет. Но на съемочной площадке никого не смутишь повторяющимися диалогами. Мне встречались, конечно, режиссеры, которые воспринимали необходимость дубля как личную трагедию — но все-таки таких не очень много.

***

Каждую минуту в Петербурге снимается одновременно два-три ментовских сериала. Родные лица ментов стареют, но остаются все такими же честными, особенно в формате 4К.

Это может быть комедия, может быть суровый боевик; мент из телевизора может быть по большому счету любым: добрым, трогательным, безупречным, не лишенным недостатков, даже проблемным персонажем с серой моралью — важно то, чем он ни в коем случае не будет: отображением какой бы то ни было реальности.

Нет, этот персонаж — истинный продукт массового бессознательного. Того самого, которое ищет утешения в бытовом здравомыслии («не все такие»), сводя системную проблему к единичному факту — и таким образом к случаю, року, ошибке. Той самой ошибке, которая с тобой-то не случится; той, которую латает своей нехитрой символической работой телевизионный мент, раз за разом восстанавливая пошатнувшийся космический порядок.

Ради удобства этот собирательный образ я буду дальше называть «условный мент» (этот термин автор подсмотрел на хлопушке одного снимающегося сериала и постеснялся спросить, что это значит, — но само словосочетание его очаровало).

Это разделение позволяет нам, обойдя тяжелую и неисчерпаемую тему реальных ментов, ступить на территорию воображаемого; при всей его гротескности оно расскажет массу интересного. Например, о том, что зритель ждет ежевечернего наказания провинившихся не столько по закону, сколько из соображений некой неудержимой добродетели с кулаками, которой прощается многое. Условный мент нередко нарушает закон — это уже даже можно считать штампом; однако если его реальный двойник, по всеобщему убеждению, лишний раз расписывается таким образом в двуличии, в мире сериала это скорее наоборот — делает мента немножко менее ментом, невзначай подсвечивает условность закона и безусловность справедливости.

Гротеск, впрочем, начинается уже с цифр. Количество сезонов (а также спин-оффов, киноверсий, ребутов и кроссоверов) классического ментовского сериала исчисляется десятками. Количество труда, вложенного в создание всего массива ментовских сериалов, измеряется астрономическим количеством человеко-часов. (В просмотр, пусть даже одним глазом, — тоже.) Откуда берутся эти люди, что они собой представляют, как выглядит их работа и что они по этому поводу думают — это подводная часть удивительного народного феномена ментовского сериала. Каково там, под водой?

***

Однажды мы снимали несколько сцен в коридорах и палатах реальной больницы (у нас почти все реальное, как у Годара: так дешевле).

Мужчина на костылях обратился к девушке в форме медсестры: «Где здесь перевязочная?» «Извините, я не знаю, — покраснела та. — Я ненастоящая…»

***

Если мы заглянем на площадку типичного ментовского сериала, скорее всего, она действительно окажется под водой. Потому что, скорее всего, располагается она в Петербурге — по традиции и из бережливости. Плохая погода — привычное зло, привносящее, кроме того, в готовый продукт некоторую долю фирменной меланхолии. (Хочется думать.) С ужасной погодой петербургские киношники бороться просто привыкают — так же как полярники, бедуины, геологи. Никто не заикается о калифорнийском солнце как ключевом факторе расположения Голливуда. Момент, так сказать, упущен. Солнце — не нужно.

Киношник неутомим, как ездовая собака.

Нет, конечно, на крупных проектах режиссер с именем может себе позволить ждать подходящего по замыслу или хотя бы безопасного, по мнению МЧС, прогноза. Но на площадке типичного ментовского сериала режиссер зачастую не может позволить себе сходить в туалет до обеда. Так уж составлен священный документ, календарно-постановочный план, в котором оптимистичный второй режиссер (в идеале — человек в состоянии хронической гипомании) изложил свои утопические фантазии относительно того, как будут организованы съемки очередных серий.

Достаточно назвать некоторые простые цифры, чтобы многие вопросы к результатам отпали сами собой: выработка (то есть количество материала, который в итоге войдет в монтаж) на площадке полнометражного фильма, в зависимости от сложности сцены, составляет в среднем 2–3 минуты. За точно такую же 12-часовую (нижняя граница) смену съемочная группа ментовского сериала снимет до 20 минут готового материала. А потом поедет домой на метро. Все, кроме художников, которые еще не меньше часа будут «ликвидировать объект», то есть приводить локацию в ее первозданный вид, как будто бы нас здесь и не было.

Прощаясь в конце смены, мы обычно говорим друг другу — увидимся через пару часов.

В сочетании с затяжным кризисом кинообразования в России — ничего удивительного в том, что площадка всегда полна авантюристов самого разного пошиба. Это единственное, пожалуй, что нас всех здесь объединяет. Остальное может оказаться кем и чем угодно.

Съемочная группа — это одна из самых эклектичных форм рабочего коллектива. Больше всего мы, пожалуй, похожи на какое-то высокотехнологичное шапито. В сумерках мы появляемся из ниоткуда с караваном (так называется совокупность всех трейлеров, -вагенов и прочих кибиток) — и через какие-нибудь полчаса чувствуем себя как дома: посреди леса, на жутком пустыре под мостом, в вашем дворе с утра пораньше. Мы стараемся вести себя тихо, но как могут вести себя тихо 40 человек с рациями? Это выливается в разнообразные инциденты, к которым тоже приходится вырабатывать привычку. Окружающие ненавидят нашу самоуверенность. Даже если обходится без полиции, мало кто отказывает себе в удовольствии нас обругать.

Специфика работы на площадке такова, что большинство людей большую часть времени выглядят как изнывающие от скуки бездельники. Посторонним очень сложно объяснить, что на самом деле происходит расписанный по минутам хитроумный и хрупкий процесс съемочного метаболизма, который чрезвычайно болезненно переживает вмешательство извне: как просьбы сфотографироваться с хлопушкой (Дукалисом, омоновцем, трупом, автоматом, огнеметом) — так и швыряние бутылками с балкона, сопровождаемое страстным ревом: «Когда следующий сезон «Глухаря», суки?» (Лишнее доказательство того, что в глазах зрителя «ментовской сериал» — это не столько жанр или форма, сколько некий утешительный параллельный хронотоп, замкнутый на самом себе и бесконечно себя же воспроизводящий).

Но мы ничего не боимся, даже когда в глухом лесу администратор вступает в перебранку с подвыпившими рыбаками, недовольными тем, что мы заняли «их волну».

Он дипломатично намекает на наше количественное преимущество, пока вся группа вокруг беззвучно корчится от смеха. Пусть приходят рыбаки. Нас действительно больше, а еще мы любим движуху. Особенно мы любим движуху, которая позволяет нам отвлечься от работы хотя бы на минуту. Пусть даже эта минута потом ляжет нам на плечи переработкой. Это не вопрос здравого смысла. Рациональный человек на площадке, скорее всего, рано или поздно сойдет с ума. Просто мы такие по натуре — немного чокнутые и слегка инфантильные. Как дети любят звонки о минировании школы, мы тоже каждый день мечтаем о каком-нибудь жутком катаклизме, который остановит даже нас.

«Мы» — это, повторюсь, буквально кто угодно. Бессребреники и мелкие жулики, кандидаты наук и бывшие повара, самовлюбленные выпускники бывшего института киноинженеров на разных стадиях перезревающих амбиций, представители кинематографических династий, патологические лгуны, искатели приключений, стихийные гении и балагуры без прошлого.

И особый — обособленный — мир, живущий по особым правилам; например, здесь, как нигде, распространены прозвища, причем настоящие имена некоторых коллег мне, например, неизвестны.

К прозвищу, как правило, прилагается маска — понятное характерологическое упрощение (то, что в живописи называется обобщением) и защитная условность в обстоятельствах, когда почти случайные люди вынужденно оказываются связаны друг с другом псевдосемейными узами. Нечто вроде комедии дель арте, добрые и злые полицейские, местами — немного ходячие штампы (эксцентрик, хохмач, герой-любовник, сумрачный гений, старлетка, работяга…).

Физически тяжелая, малопредсказуемая и непрекращающаяся, по ощущениям, работа быстро размывает границы интимности; киношник — существо не только неприхотливое, но и, в общем, бесстыжее.

В этом есть некая честность окопного товарищества, но есть и искусственность, странность: так быстро вспыхивают эти отношения, так неожиданно раскрываются в стрессогенных ситуациях люди, такими яркими кажутся дружбы и романы, пробегающие во время съемок как будто в ускоренной перемотке или лихом монтаже, в точных, врезающихся в память, драматургически выверенных сценах и остроумных репликах.

Конечно, жизнь по невидимую сторону камеры кажется особенно трогательной на фоне всей неотрепетированной чепухи, которая творится в кадре.

***

«Что вы мне подсунули? Я уже играл этот текст в сериале «След». Они что, совсем за идиотов нас держат?»

***

Телик полон абсурдных запретов, будто волшебная сказка, причем у каждого канала — свои представления о должной глубине самоцензуры. То и дело кто-нибудь звонит кому-нибудь, чтобы тот у кого-нибудь спросил, можно ли говорить «твою мать». Цензура порождает дивные миры, в которых злодеи насилуют несовершеннолетних и нюхают кокаин, но никто не курит и не матерится, а телохранитель криминального авторитета пускается в погоню за обидчиком с воплем: «Мужик, ты мэртвэц! Ты мэртвэц, мужик!»

Но мы, по ту сторону камеры, тоже говорим на своем тайном языке, который местами смешон («эплбоксы»?), местами же удивительно точен: чего стоит только продуктивная словообразовательная модель с приставкой кино-, которая обозначает, в широком смысле, все относящееся к съемочному процессу или содержанию кадра, причем это выделение может быть нейтральной констатацией («кинособака»), иметь однозначно пейоративный оттенок («киноеда») или более сложную, полуодобрительную коннотацию «страшенный, но добротный» («сразу видно — настоящая кинокуртка»).

***

«Сколько времени вам еще нужно на перестановку?»

«Пять минуточек, дорогая!»

«Если честно, скорее пять киноминуточек».

***

Что же случается, когда кто-нибудь не выдерживает — вечных киноминуточек, киноеды, кинопогоды, кинодружбы, кинозарплаты, киножизни? Тогда появляются легенды — очень важная форма внутрикомандной коммуникации, поучение, развлечение и риторическое упражнение. А также ритуальный инструмент сплочения и укрепления иерархии, без которой любая площадка будет парализована и деморализована вплоть до естественного угасания производственных процессов (страшное ощущение, надо сказать, изнутри); легенды, разумеется, дозволено рассказывать не каждому — только мастерам или непосредственным участникам событий.

***

«Однажды в экспедиции N. по пьяной лавке плейбэк уронил в пропасть. Мы его скрутили, запихнули в номер, он там бился, как птица в клетке, и орал: «Ваше кино говно!» В конце концов его ********* [поколотили] и бросили в бассейн».

***

Несмотря на то что на вопрос о своей работе я всегда отвечаю с легким вызовом, я искренне люблю зазывать на площадку друзей: менты — это, конечно, не Голливуд, но все-таки киносуматоха всегда и везде одинаково обаятельна (какой ее, собственно, и изображают в фильмах). Да и привычный городской закоулок при выставленном свете да подразмытый дым-машиной вдруг приобретает все свойства кинематографической реальности — и кажется, что вот-вот с тобой самим случится что-то значимое, что все это — вырвано из повседневности, и в воздухе разлита, как запах грозы, выхваченная из темноты и смутности жизни осмысленность «сейчас», сравнимая, пожалуй, разве что с чувством влюбленности или благополучно миновавшей опасности.

Все киношники, которых я знаю, гордятся своей работой; не потому что считают, что создают шедевры (хотя искренние, выстраданные и даже героические порывы в эту сторону случаются чаще, чем можно предполагать). В общем-то, судя по обсуждениям на площадке новинок проката, HBO и Netflix, все прекрасно знают, где и почему у нас «не так», находя тому тысячу (вполне справедливых) оправданий, не чувствуя за собой никакой ответственности или же погружаясь все глубже во фрустрацию. Но гордость, о которой я говорю, — это не удовольствие, которое приносят достижения или усилия, но ежедневная неотъемлемая радость — чувство причастности к тайному, параллельному, невсамделишному миру, головокружительное ощущение собственной заколдованности, слегка наигранная, временная, палаточная жизнь в состоянии полусна.

Так далеко от реальности с ее проблемами и ментами, что немного похоже на бессмертие.