В 1929 году советское правительство создало общество «Интурист» — для управления организованным иностранным туризмом в СССР. Целью его учреждения было не только показать зарубежным гостям достижения социализма, но и заработать на «капиталистах».

Фото: пресс-служба «Интуриста»

До начала Великой Отечественной войны в Советском Союзе побывало порядка 129 тыс. иностранных туристов. За первый год работы общества страну посетили около 2,5 тыс. человек.

После войны их число неуклонно росло — в 1980 году в СССР побывало 5 млн иностранцев.

Однако процент писателей, побывавших в СССР и оставивших свои впечатления от Москвы и других мест в стране, в основном приходится на довоенные — или, шире, сталинские времена. Начиная с хрущевской «оттепели» и вплоть до распада СССР число иностранных писателей среди миллионов туристов снижалось.

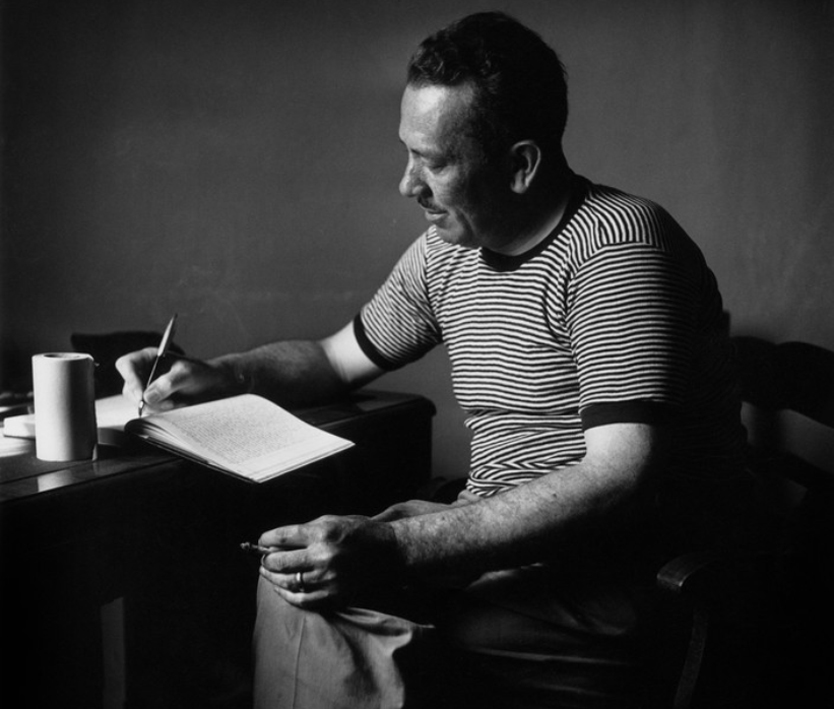

Джон Стейнбек

Американский прозаик и автор одного из лучших романов о Великой депрессии — «Гроздьев гнева» — посетил советскую Россию в 1947 году. С 1930-х годов Стейнбек придерживался левых взглядов, находился под надзором ФБР (и предлагал свои услуги ЦРУ).

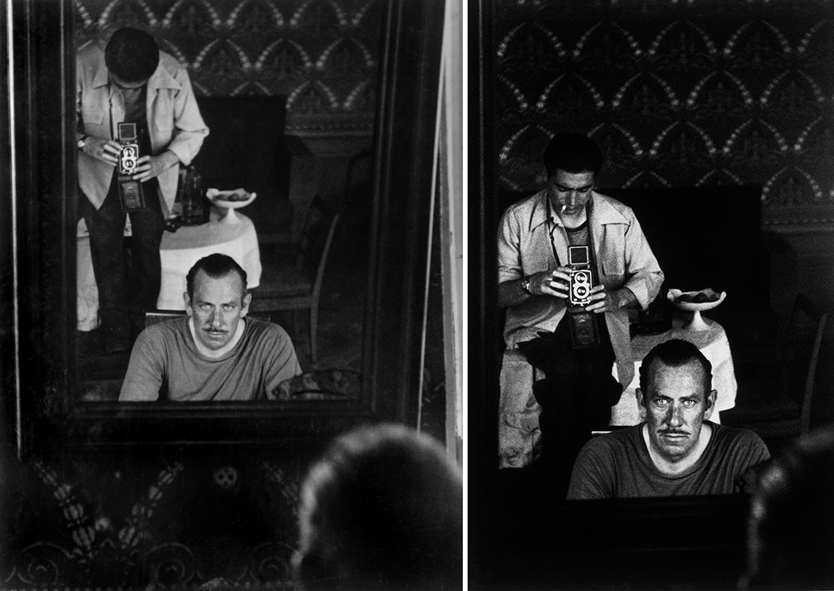

Фото: Robert Capa / International Center of Photography / Magnum Photos

После начала холодной войны Европа оказалась разделена «железным занавесом», Стейнбек встретил в нью-йоркском баре известного фотографа Роберта Капу. Обсуждая новости из Москвы (точнее, отсутствие каких-либо внятных, неофициальных новостей), писатель и корреспондент решили поехать в Советский Союз, чтобы «добраться до простого русского народа». И, договорившись с газетой New York Herald Tribune, Стейнбек и Капа отправились в Москву.

Фото: oscarenfotos.com

Там их сопровождал не «Интурист», а Всесоюзное общество культурной связи с заграницей (ВОКС). Программа путешествия строго оговаривалась — советская сторона предложила «ограничить поездки Стейнбека и Капы Киевом, Сталинградом, двумя колхозами и одним совхозом; отказать Капе в разрешении производить фотосъемки в Москве».

«Ежедневно в газетах появляются тысячи слов о России. О чем думает Сталин, что планирует русский генштаб, где дислоцированы русские войска, как идут эксперименты с атомной бомбой и управляемыми ракетами — и все это пишут люди, которые в России не были, а их источники информации далеко не безупречны. И нам вдруг пришло в голову, что в России есть много такого, о чем вообще не пишут, и именно это интересовало нас больше всего.

Что там люди носят? Что у них на ужин? Бывают ли там вечеринки? Что они едят? Как русские любят, как умирают? О чем они говорят? Танцуют, поют, играют ли они? Ходят ли их дети в школу? Нам показалось, что было бы неплохо выяснить это, сфотографировать и написать обо всем этом»

Из «Русского дневника» — путевых заметок, написанных Джоном Стейнбеком во время поездки в СССР

Писателя сразу же стали предупреждать его американские знакомые, что он и Роберт Капа в СССР пропадут без вести — «как тысячи других». Конкретные имена пропавших ему никто не назвал. Один из знакомцев предположил, что Стейнбека, верно, купил Кремль — иначе бы его в Россию не пустили. Впрочем, писатель возразил, что никто его не покупал и он хочет сделать хороший репортаж. Третий знакомец заявил, что Стейнбека и Капу будут страшно пытать. Впрочем, они полетели в Москву — через Ленинград, на борту поставленного во время войны из США по ленд-лизу самолета «Дуглас» C-47.

Остановились Стейнбек и Капа в «Метрополе». «Так мы узнали, что в Москве существуют два вида ресторанов: ресторан, где можно поесть по продовольственным карточкам и где цены довольно низкие, и коммерческие рестораны, в которых цены неимоверно высоки, а еда приблизительно такая же», — вспоминал Стейнбек.

Фото: Robert Capa / International Center of Photography / Magnum Photos

В ресторане отеля бил фонтан, люди танцевали, а оркестр очень громко играл «самую скверную американскую джазовую музыку, которую нам когда-либо приходилось слышать». Город, по словам Стейнбека, за 10 лет сильно изменился (он уже бывал в Москве в 1936-м):

«Многие улицы были вымыты и вымощены. За эти 11 лет выросли сотни высоких новых жилых домов и новые мосты через Москву-реку, улицы расширяются, статуи на каждом шагу. Исчезли целые районы узких и грязных улочек старой Москвы и на их месте выросли новые жилые кварталы и новые учреждения. <...> Повсюду заметны следы бомбежки, но разрушения незначительные».

В 1947 году Сталин приказал торжественно отметить 800-летие Москвы. Стейнбек и Капа прибыли в канун юбилея и наблюдали за подготовкой к торжествам: «Электрики развешивали гирлянды лампочек на зданиях, на Кремле, на мостах. Работа не останавливалась вечером, она продолжалась ночью при свете прожекторов, город прихорашивался, приводился в порядок: ведь это будет первое послевоенное торжество, первое за многие годы».

Фото: Robert Capa / International Center of Photography / Magnum Photos

Однако москвичи в большинстве своем показались Стейнбеку уставшими. «Женщины очень мало или совсем не пользовались косметикой, одежда была опрятной, но не очень нарядной. Большинство мужчин носило военную форму, хотя они уже не служили в армии. Их демобилизовали, и форма была единственной одеждой, которую они имели. Форма была без знаков различия и погон», — замечал прозаик.

Фото: Robert Capa / International Center of Photography / Magnum Photos

Отметил Стейнбек и особенности советской бюрократии. К слову, взаимодействие с чиновниками впечатлило не его одного.

«Мы слышали о русской игре — назовем ее «русский гамбит», — выиграть в которой редко кому удается. Она очень проста. Чиновник из государственного учреждения, с которым вы хотите встретиться, то болен, то его нет на месте, то он попал в больницу, то находится в отпуске. Это может продолжаться годами. А если вы переключитесь на другого человека, то его тоже не окажется в городе, или он попадет в больницу, или уедет в отпуск… Нет никакой защиты, единственный выход — расслабиться».

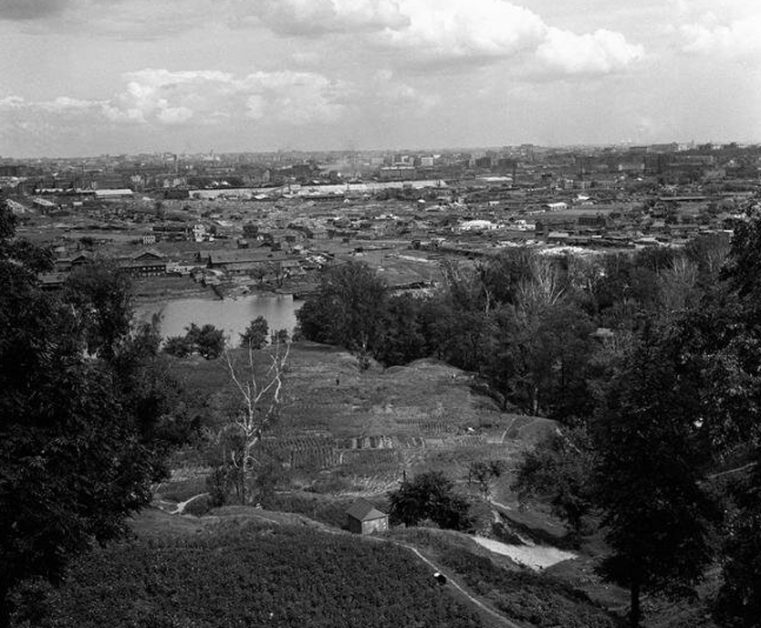

Сама Москва через пару лет после Победы еще сохраняла множество черт военного времени, например огороды (хотя, допустим, в районе Новых Черемушек огороды были с военными лишениями никак не связаны — просто они там были всегда).

Стейнбек видел Москву со смотровой площадки на Воробьевых горах — «с этой высоты мы увидели весь город, увидели Москву, огромный город, который простирался до самого горизонта». По его словам, это был город больших новых зданий и старых маленьких деревянных домиков с деревянными кружевами вокруг окон, любопытный город с изменчивым настроением и со своим характером. Население Москвы он оценил тогда в 6–7 млн человек.

Фото: Robert Capa / International Center of Photography / Magnum Photos

На обратном пути из окна машины писатель видел, что на обочинах росла капуста, а по обе стороны дороги был высажен картофель — это в районе современного Ленинского проспекта и улицы Косыгина: «Москва еще не рассталась с тем, что у нас называлось «военными огородами» — у каждого был свой участок, засаженный капустой и картофелем, и владельцы яростно защищали свои угодья. За то время, что мы находились в Москве, двух женщин приговорили к десяти годам исправительных работ за то, что они украли из частного огорода три фунта картошки».

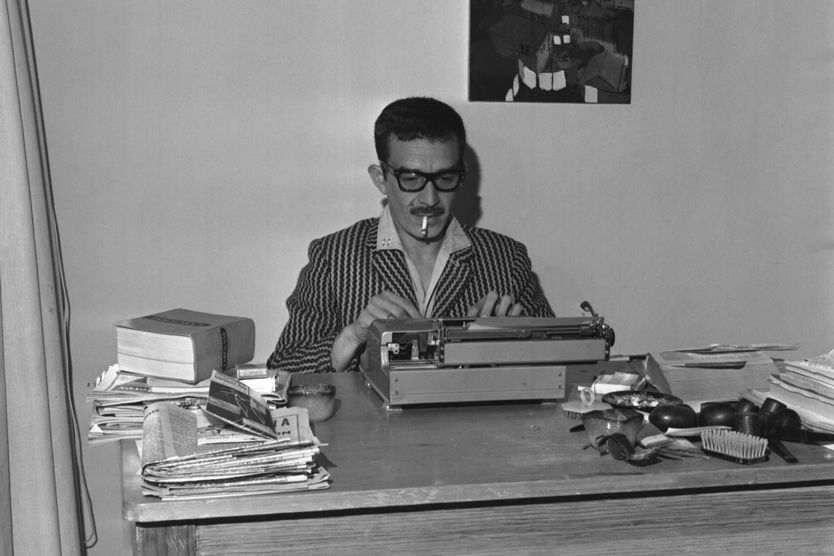

Габриэль Гарсиа Маркес

Мастер магического реализма из Колумбии посетил Москву в 1957 году. Тогда Маркесу было 30 лет, и он был простым журналистом. В советскую столицу он приехал вместе с колумбийским фольклорным ансамблем на Московский фестиваль молодежи и студентов.

Фото: Bettmann Archive

Свои впечатления от Москвы он изложил в эссе «СССР: 22 400 квадратных километров без единой рекламы кока-колы».

Началось его путешествие на западе Советской Украины, напомнившей ему Колумбию своими деревнями. Ехали колумбийцы через Киев, где произошел забавный инцидент (Маркес был очень впечатлен гостеприимством):

«Я познакомился с немецким делегатом, который похвалил русский велосипед, увиденный на одной из станций. Велосипеды очень редки и дороги в Советском Союзе. Девушка, хозяйка велосипеда, сказала немцу, что дарит его ему. Он отказался. Когда поезд тронулся, девушка с помощью добровольных помощников забросила велосипед в вагон и нечаянно разбила делегату голову. В Москве можно было наблюдать картину, ставшую привычной на фестивале: немец с перевязанной головой, разъезжающий по городу на велосипеде».

Русские, по мнению Маркеса, это народ, «который отчаянно жаждет иметь друзей». Застал Маркес и московские дворики — там он увидел сохнущее на проволоке белье и кормящих грудью женщин.

Размеры московских домов очень впечатляли. «Скромный московский трехэтажный дом по высоте равен общественному пятиэтажному зданию в западном городе и несомненно дороже, внушительней и нарядней», — отмечал писатель.

Фото: Валентин Соболев / ТАСС

Заметил Маркес и противоречие — витрины редких универмагов и универсамов были полупусты, но визуально эту скудность с лихвой компенсировала «кондитерская» архитектура.

Москвичи предстали перед колумбийским литератором «низвергающим потоком лавы, сметающей все на пути толпой». Поток пешеходов был самым плотным в Европе.

«Исчезновение классов — впечатляющая очевидность: все одинаковы, все в старой и плохо сшитой одежде и дурной обуви. Они не спешат и не суетятся, и кажется, все их время уходит на то, чтобы жить. Это такая же непробиваемая добродушная и здоровая толпа, как в деревне, только увеличенная до колоссальных размеров. <...> Только когда разговариваешь с москвичами, обнаруживаешь, что эта вязкая масса состоит из мужчин, женщин и детей и каждый из них отличен от других и своеобычен».

Писатель предположил, что для заполнения огромной Москвы 1957 года необходимо по меньшей мере 20 млн человек. «Однако переводчик уверил меня, что в Москве только 5 млн человек, а самая главная городская проблема — это нехватка жилья».

Велосипедов тогда Маркес на улицах не заметил, не нашел и собак (предположил, что всех съели), а автомобили были «скопированы с американских послевоенных моделей и окрашены в нейтральные цвета». При этом водили машины русские, «будто правя лошадиной упряжкой; должно быть, это традиция езды на тройке», удивлялся колумбийский гость.

Фото: Фотохроника ТАСС

Улицы Москвы, по словам писателя, были необычны — вместо них создана единая система огромных проспектов, сходящихся в центре.

«Если вам необходимо попасть на радиальное направление, надо доехать до центра. Лишь когда нам объяснили организацию движения, мы поняли, почему до любого места нужно добираться целый час. Порой приходится проехать километр, чтобы развернуть автомобиль и очутиться у тротуара с противоположной стороны», — добавлял Маркес.

Эндрю Миллер

Британский журналист и писатель Эндрю Миллер в начале 2000-х работал в московской редакции журнала «Экономист». Несколько лет жизни в уже российской столице послужили основой для его первого романа «Подснежники».

Город, по сравнению со скучными брежневскими временами, изменился:

«В небе стояло всего одно облачко, да из трубы какого-то завода либо городской электростанции поднимался столб пушистого дыма, едва различимый в синеве раннего вечера. Прекрасная была картина. Воздух пах дешевым бензином, поджариваемым на углях мясом и похотью».

Фото: Кузьмин Валентин / ИТАР-ТАСС

И Москва, по словам писателя, была все так же красива: «Впереди подрагивали в воздухе звезды кремлевских башен, за ними — сказочные купола замыкающего Красную площадь храма Василия Блаженного, а бок о бок с нами текла, загадочно изгибаясь и прорезая одичалый город, выглядевшая совершенно нереальной Москва-река».