Торжество сюжета

Почти все в России слышали, что есть на свете такой Диснейленд, — но почти никто не имеет представления о том, почему он настолько популярен и чем отличается от обычных парков аттракционов.

Тематические парки (а Диснейленды принадлежат именно к этой категории), по-видимому, воплотили в себе целый новый художественно-архитектурный медиум — еще один синтетический вид искусства. Это сторителлинг через тотальную, иммерсивную физическую среду: истории, которые обволакивают зрителя со всех сторон и разворачиваются в пространстве и времени.

Если проще, в тематическом парке или аттракционе вас помещают в отдельную от окружающего мира зону, где вы как будто оказываетесь в мире книги или фильма. Об этом говорит каждая деталь вокруг: каждый звук, предмет и образ.

А любой ваш шаг или действие двигают сюжет вперед, сменяя декорации и ракурсы, словно кадры в кинокартине. Только кино переносит нас в другие миры через плоское окно, театр — через неглубокую коробку, а тут вы сами живете внутри истории.

Например, из леса летающих камней Пандоры попадаете в древние пещеры, потом в сырые тоннели базы землян, подземный сад светящихся растений, обжитую лабораторию экологов и, наконец, в мозговой симулятор полета аватаров.

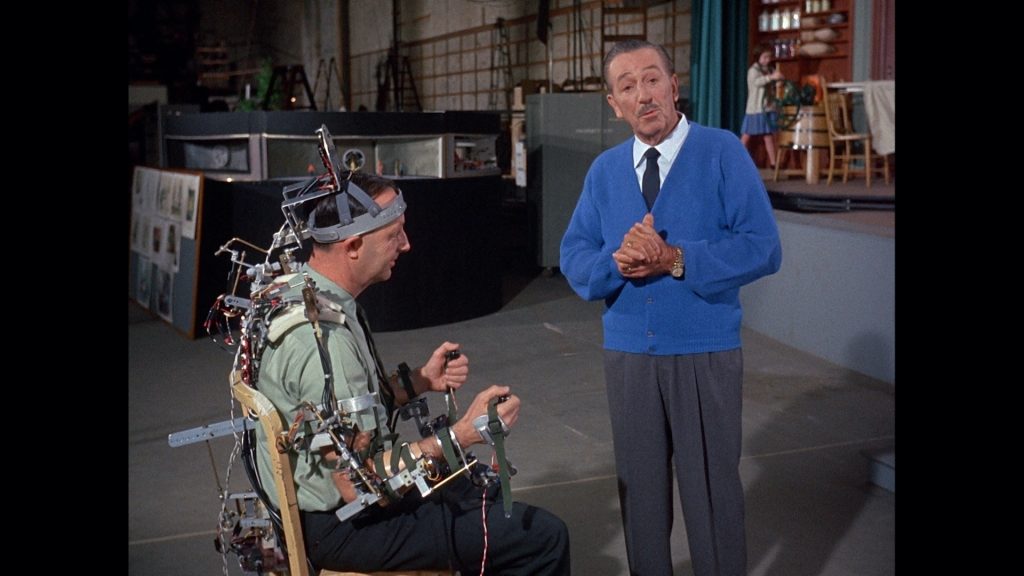

Этот принцип тематического пространства разработал в 1950-е годы Уолтер Элайас Дисней, когда потерял интерес к анимации.

Ранее, в 1930-х, Уолт единолично «привил» драматургию американскому мультфильму: он первым основал в своей мультстудии сценарно-раскадровочный отдел и первым рискнул снять полнометражный мультфильм. А 20 лет спустя решил организовать по законам драматургии уже физическое пространство вокруг зрителя — задействовав все его органы чувств.

Настоящие тематические пространства способны донести историю до гостя через свет, звук, архитектурный объем, видео, музыку, надписи, через оптическую иллюзию и сценический эффект, актерскую игру и робототехнику — даже через осязание, вестибулярный аппарат и температуру воздуха. Тут важны такие мелочи, как материал пола: вы бессознательно «сменяете кадр», когда ступаете с ковровой дорожки на шершавый камень, а оттуда — на заклепки гулких железных листов.

Тематические пространства доносят историю до гостя, задействуя все его органы чувствThe Seas with Nemo & Friends (Epcot, Walt Disney World)

Тематические пространства доносят историю до гостя, задействуя все его органы чувствPirates of the Caribbean: Battle for the Sunken Treasure (Shanghai Disneyland)

Тематические пространства доносят историю до гостя, задействуя все его органы чувствMission: Space (Epcot, Walt Disney World)

Тематические пространства доносят историю до гостя, задействуя все его органы чувствExpedition Everest (Animal Kingdom, WDW)

Тематические пространства доносят историю до гостя, задействуя все его органы чувствVoletarium (Europa-Park)

Понятно, что это аттракцион, комната, бутафория — но вы невольно чувствуете, что перенеслись на дно морское, или на ледяную планету, или на чердак древнего поместья. Это и есть «тема» в «тематическом парке»: сочетание антуража (средневековье, космос, вестерн) и идеи, драматической темы (например, ностальгия, страх, скорость).

Тематизация как наука

Конечно, подобные вещи люди делали и раньше. Например, знаменитые сады Тиволи в Копенгагене были названы в честь Jardins du Tivoli в Париже — известного парка-променада XIX века, где уже была атмосфера сказки и механические аттракционы. А парижский сад, в свою очередь, назвали в честь садов виллы д’Эсте в Италии (в городе Тиволи, близ Рима): те славились на всю Европу своими удивительными фонтанами. Именно их пытался превзойти Петр I при строительстве Петергофа.

Да и другие элементы тематизации существовали по отдельности: в работах архитекторов, театральных художников, ярмарочных импресарио и циркачей, иллюзионистов и, позже, киношников.

Но лишь Дисней сделал из них отдельный вид искусства наравне с его же мультфильмами. А еще — точную науку о воздействии на человеческое восприятие.

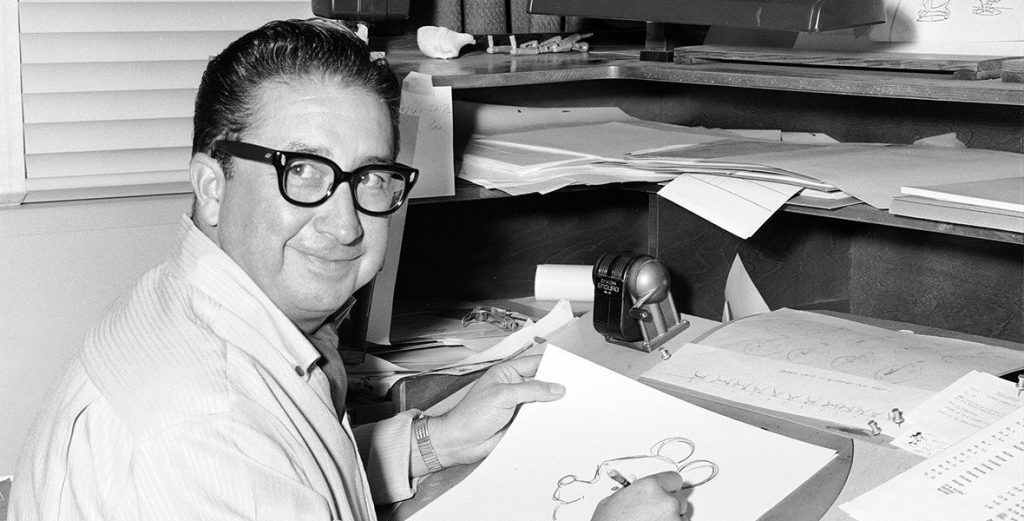

Для этого он создал институт имаджиниров (imagineers) — «инженеров воображения». Первым поколением этих имаджиниров стали топовые аниматоры, режиссеры, поэты и сценаристы, которых он набрал в том числе из собственной студии.

«Инженеры воображения» за работой

The Imagineering Story (2019) by Disney

«Инженеры воображения» за работойИмаджинир Харриет Бернс

«Инженеры воображения» за работой

Имаджинир Ксавье Атенсио

Но в Диснейлендах было полно и буквальной, технической науки. Сегодня о появлении нового сверхсложного аттракциона фанаты парков «большой двойки», Disney и Universal, узнают за несколько лет — из новых патентов на изобретения. А за все время патентное ведомство США выдало Disney Enterprises более 1800 патентов!

Именно Disney впервые ввела понятие «аниматроник» и научилась делать эти подвижные говорящие куклы-роботы по-настоящему убедительными.

За пределами парков

Сегодня

Например, по принципу тематического аттракциона устроены музей космонавтики в Космическом центре NASA в Хьюстоне и музей Второй мировой войны в Новом Орлеане: в них есть «главы», иммерсивные декорации, интерактив, доносящий общую мысль, и тому подобное.

Музей Второй мировой войны в Новом Орлеане

Музей Второй мировой войны в Новом Орлеане

Музей Второй мировой войны в Новом Орлеане

Или вот знаменитый реконструкторский городок-театр Puy du Fou во Франции: там есть не только супершоу с фейерверками на 2500 людей и лошадей, но и аутентичные районы из четырех исторических эпох, с местными жителями.

Тематизируются социальные проекты (музей «Встреча с нищетой» в Калифорнии) и ивенты к премьерам кинофильмов (мини-городок Passport to Iron City к фильму Кэмерона «Алита: Боевой ангел»).

А еще тематические развлечения — необязательно респектабельные и дорогие. Американская DIY арт-группировка Meow Wolf очень успешно создает сюрреалистические тематические аттракционы: дом психоделики или супермаркет абсурда. А в парках Universal ежегодно проходят Halloween Horror Nights, где в виде пешего аттракциона оживляют то Stranger Things, то Walking Dead.

Мера качества

Что тут нужно понимать — во всех этих объектах, как правило, используются знакомые и понятные технологии: видеопроекция, звук, свет, дым, кнопки и экраны, реквизит, куклы и изредка актеры (в традиции Диснея их стараются избегать: актер может ошибиться и устать, механический — сыграет 10 000 раз одинаково точно).

Но важное отличие качественного тематического пространства — это то, что технологии не видно.

Как в кино, вся изнанка остается за кадром (даже если для этого приходится, подобно фокуснику, вертеть гостя кругом, загораживать ему вид, ослеплять или погружать в темноту), а история развивается как во сне, по волшебству.

Увы, именно «торчащие нитки» чаще всего подводят второсортные тематизированные объекты. Аксиома имаджиниров — нельзя экономить даже на самой малейшей детали; а если не хватает денег, ее нужно убирать. Стеклопакет, торчащий динамик, стандартная табличка или провод, рабочий в майке или европотолок — все это мгновенно разрушает иллюзию, стоившую миллионы долларов.

Если дверь, служебную деталь или опору нельзя замаскировать, ее красят в «уйди-зеленый» (go away green): тусклый цвет, по которому взгляд скользит не останавливаясь, воспринимая его как бы невидимым.

Легенда гласит, что Уолт Дисней однажды увидел, как актер-«ковбой» идет на свой пост через зону сказочного Средневековья, устроил всем разнос и установил на подобное строгий запрет. Именно поэтому под парком Walt Disney World во Флориде — целая сеть служебных коридоров (utilidors): по ним могут проехать машины, там же передвигаются все актеры и рабочие, спрятаны все склады, столовые и прачечные. Тайные выходы из утилидоров спрятаны в неприметных местах по всему парку.

Благодаря этому все тематические экспириенсы — бесшовные. Они начинают воздействовать на гостя задолго до того, как он переступил их порог, и ни на секунду не перестают делать это до самого выхода.

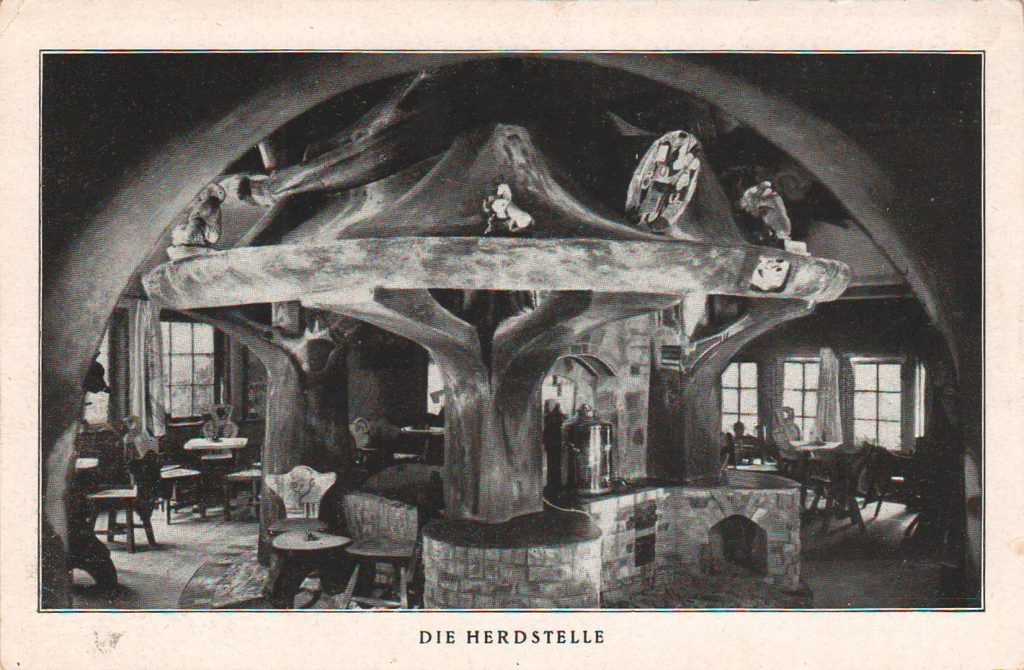

«Высокое» и «низкое»

В этом подходе легко узнать другие концепции тотальной организации среды, которым сегодня следуют урбанисты, дизайнеры, UX-специалисты и корпоративные психологи. Абсолютную значимость всем утилитарным деталям придавали школа Баухаус и дизайнер Дитер Рамс; тотально окружить человека единой эстетикой пытались Уильям Моррис (движение «Искусство и ремесла») и ар-нуво с ар-деко.

А в экспрессионистских интерьерах вообще можно было сразу делать хоррор-аттракционы

А в экспрессионистских интерьерах вообще можно было сразу делать хоррор-аттракционы

Сегодняшний иммерсивный «театр места» во многом стихийно воссоздает отлаженные механики аттракционов Disney или Universal. Cложные пространственные инсталляции с видеоартом перекликаются по языку с зонами очередей аттракционов. А компьютерные VR-игры только-только начинают нащупывать возможности тотального погружения в 360-градусный нарратив, который задолго до этого руками создавали мастера-имаджиниры.

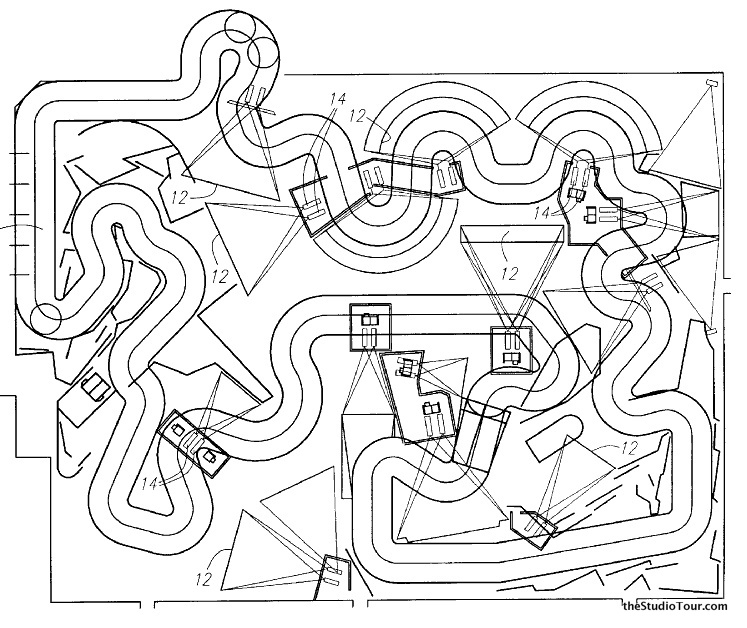

Кстати, у них даже была своя версия VR-шлема: при создании закрытых аттракционов с кабинкой (т.н. dark rides) изготавливался их разрезной макет; после этого автор вставлял голову в прорезь для тележки и катился вдоль маршрута на кресле с колесиками, чтобы оценить все ракурсы, темп и ритм повествования. Сегодня свои мегааттракционы Disney проектируют в VR: тысячи художников и инженеров могут «залезть» в единую виар-модель и ходить по ней, проверяя ракурсы, линии взгляда, цвета и пропорции.

Пародия и оригинал: в чем разница?

У художника Бэнкси был нашумевший проект Dismaland («Кошмарленд») — злая пародия на Диснейленд. Безусловно, в нем были классные арт-объекты и острая сатира, — но при этом он получился очень простым как пространство по сравнению с «глупым» Диснейлендом, объектом пародии.

Почему так? Кажется, что принципиально Диснейленд и Dismaland равнозначны: оба — груда причудливых объектов, собранных в одном месте; какофония образов из декораций-«тортов», в которую напиханы карусели, американские горки и точки питания. Но между ними есть различие: оно в том, как пространство работает с сознанием человека, его ощущением реальности.

Dismaland по своей сути — выставка. Нейтральное, организованное куратором пространство; в нем раздельно живут объекты, каждый из которых рассказывает свою историю. Это одноуровневая, плоская структура: вы попадаете в вымышленную зону Бэнкси (тема — заброшенный пансионат на побережье Англии) и из нее оцениваете экспонаты. Вы — это вы; человек, пришедший на выставку Бэнкси.

А вот в парках Disney и Universal пространство устроено как воронка. Его задача — планомерно смещать ваше ощущение реальности, чтобы в итоге погрузить на нужный уровень условности для сопереживания на аттракционе.

Это смещение реальности нарастает постепенно: от парка к тематической зоне («ленду»), от ленда к аттракциону. Начинается оно уже на подходе к парку и при пересечении входного портала; потом углубляется в ходе свободных прогулок по «улицам» парка, за счет изоляции от внешнего мира и «накачки» органов чувств деталями мира вымышленного. И чем ближе к аттракциону, тем сильней «срежиссирован» ваш опыт.

Вот вы уже медленно движетесь по ручейку очереди (в ведущих парках он из жуткого подобия загона для скота превратился в красочный пеший аттракцион с сюжетом). Тут ваши движения и направление взгляда уже определены заранее. При этом сам путь и его декорации организованы так, чтобы запутать ваше ощущение направления, высоты/глубины, времени суток; вы никогда не видите ни начала, ни конца очереди, и минимально — других гостей.

Прямо в очереди (а на главных аттракционах в них стоят до двух часов и больше!) в вас «загружают» сюжет аттракциона: знакомят с героями, закладывают конфликт и проблему, ставят вам задачу. Вы — уже не совсем вы, а ваше игровое «я» в другом мире (например, случайный пассажир корабля, улепетывающего от имперского флота, или незадачливый турист — искатель йети в Гималаях). В итоге сам технический аттракцион в конце служит лишь развязкой, кульминационной сценой экспириенса, который начался еще на входе в парк.

Во всем этом описании нетрудно узнать другое место, куда любят ездить взрослые на целый день: магазин IKEA.

Шведские мебельные лабиринты построены на тех же психологических принципах — это иммерсивные пространства, где вам предлагают погрузиться в новую роль. Причем это роль не просто обладателя красивых интерьеров, а именно нового человека с новым стилем жизни, выраженным через вещи (именно на это жаловался Рассказчик в фильме «Бойцовский клуб»).

Так же как тематические аттракционы, второй этаж IKEA медленно вводит вас в другую реальность, изолирует от внешнего мира и дезориентирует; так же манипулирует линией взгляда, показывая картину за картиной и скрывая от вас других людей; а в конце награждает особым лакомством (чувственный «якорь», который нельзя найти в другом месте) и, таким образом,

Дисней и Корбьюзье

К урбанистике «настоящие» тематические парки близки особенно. Каждый — по сути, микрогород с отлаженными потоками людей, которым обеспечены минимальная «боль использования» и максимальная вовлеченность, с продуманной на 100% архитектурой и инфраструктурой.

Но есть и прямой пример: в последние годы жизни Уолт Дисней работал над грандиозным проектом EPCOT, Experimental Prototype Community of Tomorrow («Экспериментальный прототип жилого района будущего»).

В этом парке уже должны были — в виде экспонатов — проживать реальные люди! Предполагалось, что 20 000 жильцов этого города-сада будут постоянно «жить в будущем» — пользоваться прототипами электроники, бытовой техники, транспорта, услуг и товаров, которые бы им предоставляли (и постоянно заменяли, чтобы не отстать от прогресса) ведущие технокорпорации США.

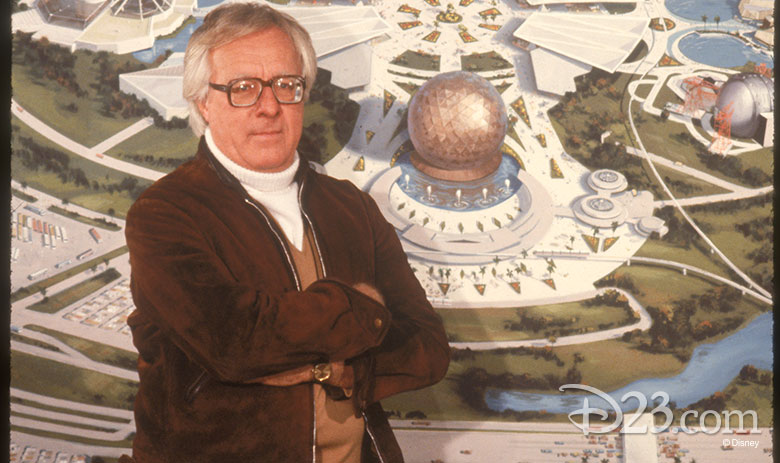

Концепцию к аттракциону внутри шарика писал Рэй Брэдбери

Парк Epcot, 1982

EPCOT был задуман как протототип города будущего — «живой чертеж» решений для насущных проблем грязных городов-муравейников 1960-х, с куполом-фуллереном, монорельсом, крытыми улицами и прочим ретрофутуризмом.

У нас похожую роль играла ВДНХ — образцовый прототематический парк, где советский гражданин попадал в сконструированный мир идеального будущего. Дисней при жизни тоже успел поиграть в светлое будущее: для Всемирной ярмарки 1964–1965 года имаджиниры создали четыре павильона с аттракционами (для Pepsi, General Electric, Ford и штата Иллинойс).

Павильоны ВДНХ, 1960-е годы

Павильоны ВДНХ, 1960-е годы

Павильоны ВДНХ, 1960-е годы

А вот город-сад EPCOT построить не удалось: от идеи остался лишь некрупный, быстро устаревший в своем футуризме парк Epcot. Но смотрящей в будущее от этого индустрия парков быть не перестала.

Сегодня выходцы из команд парков Disney, Universal и других конструируют объекты и экспириенсы в самых разных областях. Начали выходить учебники и аналитические труды по этой науке (в том числе и на русском языке). Есть даже популярная книжка по креативному саморазвитию, основанная на методологии диснеевских парков: «Пирамида имаджиниринга».

То, что раньше интуитивно, стихийно делали архитекторы, церемониймейстеры и режиссеры, становится теперь наукой — наукой о том, как, обманув все чувства людей, переносить их в придуманные миры и рассказывать там истории.