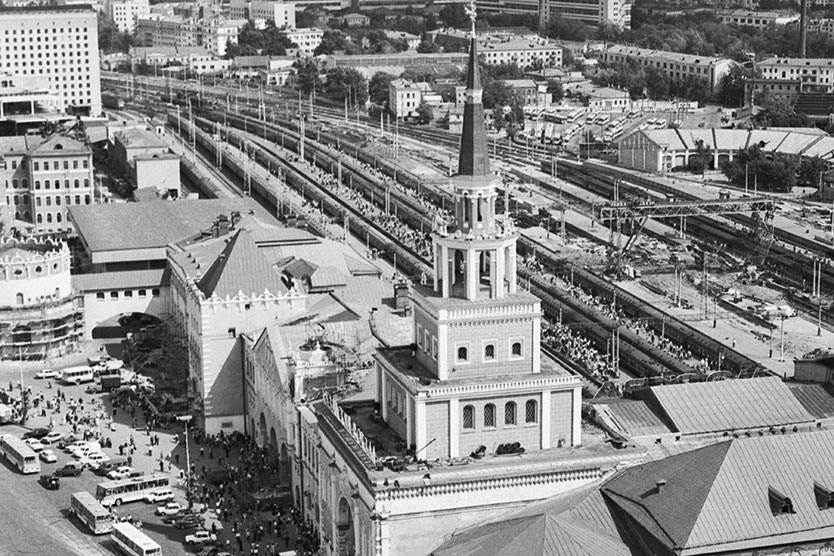

Площадь Трех вокзалов

Комсомольская площадь, или просто площадь Трех вокзалов — одна из самых известных в Москве, и не только тем, что это крупный транспортный узел столицы. Выдающиеся архитекторы Константин Тон, Федор Шехтель и Алексей Щусев осуществили здесь чуть ли не самые известные свои проекты — здания Ленинградского (построен в 1851), Ярославского и Казанского вокзалов (1862). Раньше в нескольких минутах ходьбы от этих станций был спрятан и бывший Императорский вокзал, на который прибывали поезда царской семьи.

Ленинградский, ранее известный как Николаевский, — старейший вокзал Москвы. Он символизирует ранний период развития современной транспортной системы России. Тогда, в середине XIX века, железная дорога впервые соединила Москву и Санкт-Петербург — строилась она с привлечением американских инженеров. Поезда, соединяющие две столицы, начали ходить в 1851 году, тогда же в каждом из городов появились одинаковые вокзальные здания напоминающие европейские ратуши — их спроектировал Константин Тон.

Первое же здание Ярославского (тогда Троицкого) появилось спустя 11 лет, в 1862 году, и первоначально обслуживало короткий отрезок между Москвой и Сергиевым Посадом. По мере расширения железной дороги на север вокзал получил название Северный, но был переименован обратно в Ярославский в 1955 году. Нынешнее здание было построено в 1904 году по проекту архитектора Федора Шехтеля в модерновом стиле с использованием элементов древнерусского зодчества.

Что касается Казанского вокзала (до 1894 года — Рязанского), то он по праву считается выдающимся творением отечественной архитектуры. Конкурс на его строительство был объявлен в 1910 году. Наиболее интересным оказался проект Алексея Щусева, который осмыслил в стиле модерн основные архитектурные формы здания, появившегося рядом с узкой Рязанской дорогой и Каланчевской площадью. Щусев задумывал вокзал не только как функциональное здание, но и как архитектурный объект, который бы украсил Москву.

В итоге он сумел объединить теплые и красочные мотивы московского барокко с искусством Востока. Щусев спроектировал сложную композицию, в которой нарочито нарушена симметрия — из-за этого ему было важно добиться зрительного единства. Эту функцию выполняет многоярусная башня, стилизованная под под башню Сююмбике Казанского кремля. При этом здание вокзала отсылает также к Боровицкой и Кутафьей башням Московского кремля. В интерьере наиболее выразителен зал ресторана и восьмигранный зал ожидания со звездообразным сводчатым куполом.

Ни на одном из восьми остальных вокзалов Москвы нет таких обширных и высоких помещений, как на Рязанском. Весь Ярославский вокзал с его псевдорусскими гребешками и геральдическими курочками легко может поместиться в большом буфете-ресторане Рязанского вокзала.

Илья Ильф и Евгений Петров, «Двенадцать стульев»

Белорусский вокзал (1870)

Иногда Белорусский вокзал называют столичным «окном в Европу», потому что поезда от этой станции отходят в Париж, Прагу и Берлин. Открытый в 1870 году, он с тех пор несколько раз менял названия и в разные периоды был известен как Смоленский, Брестский или Александровский, прежде чем получил свое нынешнее имя в 1936 году. При этом здание, которое сейчас украшает Тверскую улицу, было спроектировано архитектором Иваном Струковым и открыто в 1912-м.

Белорусский вокзал стал ареной нескольких крупных исторических событий. В 1896 году на вокзале был построен Императорский павильон для приема императора Николая II, прибывшего в Москву на коронацию. В советское время москвичи встречали здесь летчика-испытателя Валерия Чкалова после его рекордного полета в 1937 году из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон, США) через Северный полюс.

Также с Белорусского вокзала на фронт отправлялись советские солдаты во время Великой Отечественной войны. Те же, кто выжил, возвращались победителями на его перроны в 1945-м. Кроме того, мемориальная табличка на фасаде здания напоминает, что именно здесь 26 июня 1941 года впервые была исполнена одна из главных песен тех страшных лет — «Священная война».

Курский вокзал (1896)

Железнодорожный бум 1860-х годов был частично спровоцирован поражением России в Крымской войне, во время которой передвижения войск замедлялись из-за плохих грунтовых дорог. В результате в 1857 году было основано «Главное общество российских железных дорог», которое занялось развитием транспортной сети страны — для этого были наняты французские инженеры.

Одним из основных проектов компании стало строительство железных дорог, соединяющих Москву с Орлом и Курском. Строилась дорога силами вольнонаемных рабочих и солдат. Для обслуживания этой линии в 1896 году был построен Курский вокзал. Его проектировали архитекторы Николай Орлов и Михаил Аладьин. При реконструкции в 1938 году большая часть первоначального дизайна была сохранена, однако в 1972-м вокзал ждал капитальный ремонт.

Группа молодых советских архитекторов взяла на себя ответственность за перестройку здания — они черпали вдохновение из римского вокзала Термини. В итоге был создан современный стеклянный фасад, полностью скрывающий историческое здание. Курский и тогда выглядел как бельмо на глазу в сравнении с другими вокзалами Москвы, построенными на рубеже XIX и XX века. Но злоключения Курского на этом не закончились: в «лужковские» 2000-е здание было закрыто огромным торговым центром «Атриум».

Павелецкий вокзал (1900)

Первоначально Павелецкий вокзал и прилегающая к нему железнодорожная ветка предназначались для нужд Рязанско-Уральской железнодорожной компании. Это был крупнейший частный транспортный оператор в Российской империи: к началу века железная дорога фирмы связывала двенадцать густонаселенных губерний. Тем не менее выхода в Москву компания не имела, в связи с чем руководство обратилось к правительству с ходатайством дать разрешение на постройку ветви Павелец (Рязанская область) – Москва.

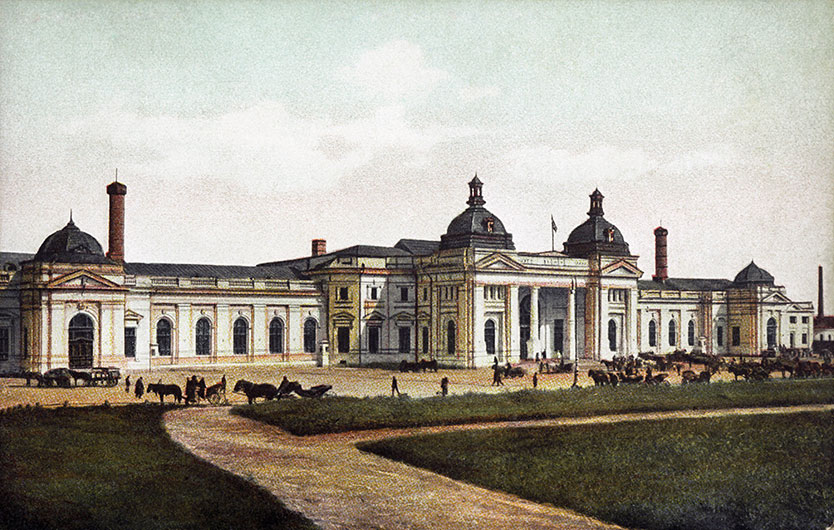

Торжественное открытие вокзала состоялось 1 сентября 1900 года, спустя 3 года после того, как император Николай II дал разрешение на постройку новой линии. Здание вокзала построили по строительным канонам того времени: симметричное строение с повышенным центром, высокие окна, широкий и удобный подъезд. Таким оно сохранилось до начала 1980-х, когда вокзал полностью реконструировали. Но несмотря на кардинальные изменения (пространство увеличилось в 6 раз), его фасад остался практически неизменным.

Что интересно, с 1912-го до 1940-х годов вокзал назывался Саратовским. Именно на него в январе 1924 года прибыл траурный поезд с телом Владимира Ленина. В связи с этим уже в брежневские годы слева от вокзала был построен павильон-музей «Траурный поезд В. И. Ленина», а в середине 1920-х годов и сам вокзал назывался «Ленинским». Сейчас на территории комплекса функционирует музей Московской железной дороги.

Рижский вокзал (1901)

Строительство Рижского (а тогда Виндавского) вокзала началось в 1897 году и продолжалось 4 года. Здание в эклектическом стиле построено по проекту архитектора Станислава Бржозовского, создавшего также модернистский Витебский вокзал в Санкт-Петербурге. Руководил строительством архитектор Юлий Дидерихс. Оформленный в неорусском стиле, он напоминает древнерусскую башню-палату с крышей, стилизованной под кокошник, и витиеватыми окнами, отсылающими к модерну. В интерьерах вокзала отсутствуют излишества: они выдержаны в сочетании стилей ампир и модерн.

Хотя Рижский вокзал был построен в 1899 году для железнодорожного соединения Москвы с прибалтийскими губерниями, современное название он получил только после Великой Отечественной войны. Первоначально вокзал назывался Виндавским — в честь латвийского портового города Виндава (современный Вентспилс), где и заканчивалась ветка. Интересно, что после 1918 года, когда Латвия провозгласила независимость, линия пришла в упадок. В 1930 году вокзал был переименован в Балтийский, в 1942 году — в Ржевский, а с 1 января 1948 года, когда Латвия была присоединена к СССР, он стал называться Рижским.

Савеловский вокзал (1902)

Савеловский — единственный столичный вокзал, названный в честь небольшого городка — Савелово. Идея построить 130-километровую железную дорогу, соединяющую Москву с этим населенным пунктом, принадлежала крупному предпринимателю и меценату Савве Мамонтову, возглавлявшему Общество Московско-Ярославской железной дороги в конце 1890-х годов.

Место будущего вокзала тогда находилось за чертой Москвы, что значительно удешевило проект. Однако вскоре столичные власти расширили пределы города, включив в него и земли, купленные для строительства вокзала. В результате строительство существенно подорожало и сопровождалось задержками и доработкой первоначального проекта. Окончательно вокзал был открыт в 1902 году. Изначально он назывался Бутырским (от Бутырской заставы), а Савеловским стал с 1912 года.

В начале 2000-х годов Савеловский вокзал планировалось полностью закрыть и перевести все поезда на Рижский, но этого так и не произошло. Сейчас Савеловский обслуживает только пригородные поезда: региональные рейсы, идущие в Углич и Рыбинск, еще в 1999 году перевели отправлением на Белорусский вокзал.

Киевский вокзал (1918)

Его строительство началось в мае 1914 года, всего за несколько недель до начала Первой мировой войны, и продолжалось на протяжении трагических революционных событий 1917 года. Окончательно работы по возведению вокзала, первоначально названного Брянским, завершились лишь в 1920 году. Свое нынешнее название он получил уже в сталинские годы — в 1934-м. Связано это с тем, что железнодорожный узел соединил Москву не только с Брянском и Воронежем, но и с крупнейшим городом юга России — Киевом.

Вокзал был спроектирован архитектором Иваном Рербергом и считается важной архитектурной и инженерной достопримечательностью того времени. Он сочетает в себе элементы ампира и неоклассицизма, что особенно ярко проявляется в часовой башне. Но самая инновационная часть комплекса — стеклянная арочная крыша над перроном, спроектированная Владимиром Шуховым, известным прежде всего своей телебашней неподалеку от станции метро «Шаболовская». Гигантский навес отличается простотой и конструктивной смелостью — его ажурные стальные фермы придают зданию особую элегантность.

Интересно, что проект вокзала первоначально задумывался как памятник к 100-летию победы Российской империи в войне 1812 года против наполеоновской Франции. Разрабатывать план строительства начали еще в 1912 году, когда было снесено старое здание вокзала, просуществовавшее менее двух десятилетий. Одна из легенд гласит, что москвичи не любили старую станцию, издеваясь над скупостью железнодорожной компании, сравнивая здание с деревенской избой. В итоге их голоса были услышаны — горожане обрели один из главных памятников московской архитектуры.