Когда петербургский суд запретил «Тетрадь смерти», я молчал: я не фанат «Тетради смерти». Когда петербургский суд запретил «Кошачий рай», я молчал: я не интересуюсь котодевочками. Но когда петербургский суд запретил «Акиру», молчать стало невозможно — потому что, черт возьми, это невероятно смешно. Именно что смешно или как минимум трагикомично. Петербургские суды в своей войне с аниме, которая тянется с конца прошлого года, запрещают не сами мультфильмы или сериалы как явление, а конкретные ссылки, по которым они размещены. «Акира», в частности, запрещен по ссылке на некоем портале World-Art.ru. Придется смотреть его на одном из других сайтов с кино и аниме, которых

И это ключевое в этой истории: петербургская прокуратура пишет иски о запрете отдельных ссылок в интернете, местные суды их рассматривают и принимают решения. Все получают зарплату из бюджета. Возможно, оплачиваются психологические «экспертизы» — кто-то же должен авторитетно подтвердить, что тот или иной мультфильм «безусловно наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей». Это из вердикта суда по запрету Happy Tree Friends — пародийного садистского мультфильма с расчлененкой и прочими кровавыми прелестями, который Netflix в свое время показывал с рейтингом 16+ (вот пример, но смотрите на свой страх и риск). Куда более важен вопрос, а кто попытался использовать Happy Tree Friends для духовно-нравственного воспитания малолетних детей, и не надо ли серьезно побеседовать с этим человеком? Хотя бы в терапевтических целях.

Вернемся к «Акире» 1988 года, это, как-никак, общепризнанная классика мирового кинематографа и анимации. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга так и пишет: «суд запретил к распространению первое аниме, где используют 24 кадра в секунду». Они что, хвастаются? Мол, смотрите какую исторически значимую работу мы запретили. Что любопытно — даже это неверно. Впрочем, тут надо проявить снисхождение к пресс-службе суда, миф о 24 кадрах в «Акире» — один из самых широко распространенных среди фанатов аниме и истории анимации в целом. Судебное решение тут косвенно играет даже просветительскую функцию — благодаря ему у нас есть повод на минуту погрузиться в теорию анимации.

Итак, с частотой в 24 кадра в секунду снимается большинство классических фильмов и мультфильмов, это стандартная частота кинокамеры — каждую секунду аппарат делает 24 снимка, которые, если их прокручивать с этой же скоростью, создают иллюзию плавного движения. 24 кадра — это золотой стандарт, который создает «киношное» ощущение. Больше, как выясняется, не надо — когда Питер Джексон снял «Хоббита» в режиме 48 кадров в секунду, можно было интуитивно ощутить, что что-то не так.

Но это камера, с камерой все просто, она снимает сама, что видит. В классической анимации же каждый кадр надо нарисовать. От руки. Очень и очень аккуратно.

24 кадра в секунду — это 1440 кадров в минуту. Средний анимационный фильм — 90 минут, некоторые вроде того же «Акиры» — 2 часа. Это от 130 тыс. до 170 тыс. картинок. Рисовать каждую из них было бы очень дорого, очень долго и очень трудно. Протезирование запястий пришлось бы поставить на поток. К счастью, это и не нужно. В большинстве случаев аниматоры могут использовать одну картинку два раз подряд — то есть в секунде 24 кадра, но только 12 уникальных рисунков, каждый из которых дублируется. Это называют анимацией на «двойках». Поэтому движение в мультфильмах редко бывает таким же естественным, как в обычном кино, — даже если картинка выглядит плавной, иллюзия не столь полноценна, как при 24 уникальных кадрах в секунду. В отдельных сценах, где особенно важны движение, мимика или плавность, действительно по одному отрисовываются все 24 кадра — это анимация на «единицах». На более статичных сценах можно, наоборот, сэкономить еще сильнее и рисовать всего 8 картинок на секунду — получится анимация на «тройках».

Аниме в Японии часто разрабатывалось в условиях относительной нехватки ресурсов. Поэтому в аниме, в отличие от западной анимации, очень широко распространено использование «двоек» и «троек», а иногда и даже меньшего количества уникальных кадров. Это дешевле и проще. У «Акиры» был беспрецедентный для того времени бюджет в 700 млн йен (около $5 млн) и уникальное режиссерское видение Кацухиро Отомо, поэтому в мультфильме действительно больше сцен с 24 уникальными кадрами, чем в других аниме, — но это не первое аниме, где использовались «единицы», и, что еще важнее, вопреки распространенному мнению, «Акира» не снят от начала до конца на «единицах». На это не хватило бы и 700 млн йен. Ближе всего к реализации идеи мультфильма, полностью снятого с использованием 24 уникальных кадров в секунду, подошел гений анимации Ричард Уильямс в «Воре и сапожнике». Он работал над ним 29 лет, и в итоге картина так и не была закончена. Делайте выводы.

Впрочем, не частота кадров делает культовое кино. Эстетически «Акира» — один из самых влиятельных фильмов в истории научной фантастики, наравне с «Бегущим по лезвию». Очевидно, что из «Акиры» выросли такие титаны аниме, как «Призрак в доспехах» и «Ковбой Бибоп», но в равной мере им вдохновлялись режиссеры, аниматоры и гейм-дизайнеры всех мастей. Это как круги на воде: например, «Акиру» считают источником вдохновения для эффекта замедления в «Матрице», который сам по себе повлиял на бесконечное число фильмов и игр.

А что с вредом для детей-то? Как и Happy Tree Friends, как и большинство аниме, запрещенного питерскими судами, «Акира» — недетское кино, никогда таким не считалось и не позиционировалось. Во всем мире у него рейтинг плюс-минус 16+. Это местами жестокий и страшный фантастический боевик из 1980-х. При чем здесь вообще дети? Давайте еще «Рика и Морти» оценивать на степень пригодности для детей. А что? Красочный мультик, цветной, про приключения дедушки и внука во Вселенной. Почти «Тайна третьей планеты». Когда запрещали «Тетрадь смерти», одним из главных аргументов было наличие слова «смерть» в названии. Этого, по мнению, страшно сказать, кандидата психологических наук Олега Эрлиха, «достаточно для того, чтобы говорить, что есть косвенное, но мощное мотивирующее воздействие на несовершеннолетнего». Интересно, не надо ли для защиты детей запретить все новости о коронавирусе? Там слово «смерть» через одно, да и вообще картинка депрессивная рисуется.

В «Тетради смерти», напомню, талантливый молодой студент по имени Лайт получает возможность с помощью волшебной тетради убить любого, чье имя ему известно. Лайт решает использовать эту силу, чтобы сделать мир лучше, постоянно задаваясь вопросом «Тварь я дрожащая или право имею?». Противостоит ему немного необычный следователь. Ничего не напоминает?

В России в каждом классе подростки строчат сочинения про рубилово старушек студентами, но это как-то до судов не доходит. А могли бы каждый раз запрещать конкретный экземпляр «Преступления и наказания» как опасный для детей.

К слову, Лайт начинает с убийства откровенных злодеев, а не старушек, да и сам кончает намного хуже, чем кающийся в остроге Раскольников. Надо бы еще разобраться, какая из этих историй вреднее с воспитательной точки зрения.

Вопрос о том, вредно ли аниме для подростков, примерно идентичен вопросу «Вредно ли кино для подростков?» или «Вредны ли книги для подростков?». Аниме — это не жанр, это формат. Есть детективное аниме, взрослое аниме, милейшее детское аниме, спортивное аниме, романтическое аниме и далее до бесконечности. Самое плохое, что можно сказать об аниме, — это очень массовый продукт, со всеми вытекающими проблемами. Существенная часть релизов — но далеко не все — клепаются под копирку, лишь бы продавалось.

В этом плане аниме можно сравнить с супергеройскими комиксами, женскими романами или, пардон, с российскими сериалами. Это огромные конвейерные индустрии, зачастую с низкими зарплатами, низкими запросами, низкими стандартами. С 2002 по 2017 год индустрия аниме удвоилась в размере, ежегодно выходят десятки новых сериалов, над которыми корпят аниматоры в полурабских условиях. Тут не до вдохновения. Но даже если считать, что только 5–10% достойно внимания, — это все равно очень много контента, достойного внимания. Для всех возрастов и аудиторий.

Отдельные направления поп-культуры легко винить в проблемах подростков. Позавчера это был рок, вчера это были видеоигры, сегодня это аниме, ну и треки Моргенштерна (протестую против слова «песни»). Подростковый возраст вообще непростой, в первую очередь для них самих, и это по большей части нормально. Небольшая доля тинейджеров действительно могут оказаться «трудными», с реальными тяжелыми проблемами. Вот только истинные источники таких проблем всем же, на самом деле, понятны: это неблагополучие в семье, отсутствие здоровой коммуникации, принудиловка в школах и низкая мотивация преподавателей, буллинг. Но все это сложные явления, которые требуют серьезной работы и, о ужас, рефлексии со стороны взрослых. Нет, нет, проблема должна быть в импортных мультфильмах, и нигде больше.

У «Акиры», как и положено выдающемуся фильму, довольно много смысловых трактовок. По одной из них, это фильм о молодежи. О том, что молодые люди обладают колоссальным, до поры до времени скрытым потенциалом. Они могут с его помощью изменить мир, но если держать их в удушливых условиях — скорее уничтожить. И в этом случае они потом, оптимистично предполагает «Акира», возможно, создадут новый. Слабое утешение для тех, кто останется позади.

Бонус: 5 отличных аниме от нефаната для нефанатов

- Black Lagoon (Пираты «Черной лагуны», 2006–2013) — гранж-версия «Ковбоя Бибопа». Вместо космоса — Южно-Китайское море, вместо охотников за головами — не столько пираты, сколько курьеры, которые, впрочем, очень любят пострелять. Вместо джаза — гаражный рок. Главный герой — японский клерк, который волею судьбы становится членом экипажа небольшого контрабандистского судна наравне с полубезумной киллершей, дружелюбным американским хакером и стоическим чернокожим капитаном. В преступном портовом городе Роанапур эта компашка лавирует между якудзой, русской мафией во главе с женщиной по прозвищу Балалайка, вооруженными до зубов монашками, заезжими гастролерами и регулярными свинцовыми дождями.

- Dororo (Дороро, 2019) — свежая экранизация манги Осаму Тэдзуки, которого называют «отцом манги». В смутные годы периода Сэнгоку в Японии XVI века крупный феодал заключает сделку с демонами — жизнь его сына в обмен на богатство и процветание. Демоны радостно забирают большую часть тела ребенка, но он чудом выживает. Взращенный талантливым хирургом, который делает для него уникальные протезы, мальчик становится ронином и начинает охоту на демонов, укравших его тело. Его спутником становится Дороро — юный сирота и воришка, пытающийся выжить на периферии бесконечных войн самураев. Безоговорочно антисамурайский сериал, безжалостно изобличающий жестокость и равнодушие японских феодалов и их воинов. Dororo интересен не только главным героем-инвалидом, но и последовательным раскрытием синтоистских идей о взаимосвязи зла метафизического и зла человеческого.

- The Big O (Большой О, 1999–2003) — ответ на вопрос, который никто не задавал: «Что, если Дэвид Линч снимал бы аниме-версию классического анимационного Бэтмена 1990-х, но с гигантскими роботами?». Big O даже не скрывает источника своего вдохновения: главный герой — Роджер Смит — практически неотличимый от Брюса Уэйна брюнет в темном костюме, который живет с дворецким и работает «переговорщиком», но, по сути, детективом, в городе, где все страдают от амнезии. Ар-деко и джазовая музыка в наличии. Вместо костюма летучей мыши у мистера Смита — старомодный гигантский робот, и все пропитано духом линчевского сюрреализма. Возможно, один из самых загадочных аниме-сериалов в истории, непонятый японской аудиторией, но очаровавший достаточно американских зрителей, чтобы Cartoon Network проспонсировал создание второго сезона.

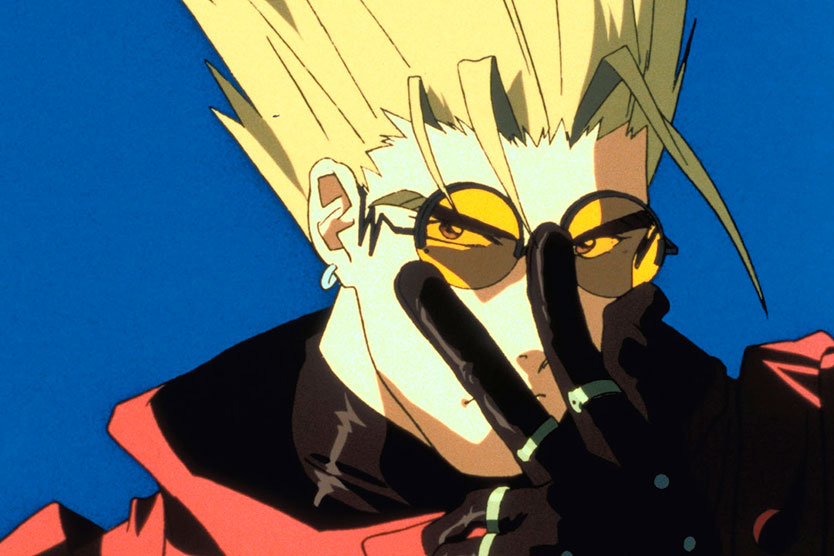

- Trigun (1998) — главный аниме-вестерн. На далекой планете, которая вся как сплошной Дикий Запад, от городка к городку странствует Вэш Ураган. По репутации — страшный головорез с колоссальной наградой за его голову, в жизни — кажется, единственный на этой пыльной планете пацифист. Нечеловечески меткий стрелок, который скорее поймает пулю сам, чем убьет другого, и который тем не менее раз за разом оказывается в центре различных передряг. Отличительная черта Trigun — практически идеальный баланс комедии и драмы.

- Psycho-Pass (2012 – н.в.) — детективный киберпанк-триллер, и относительно редкий случай большой аниме-франшизы, не основанной на манге. С 2012 года вышло несколько сезонов Psycho-Pass, а также игры и полнометражные фильмы, но лучшим остается первый сезон. В Японии недалекого будущего жизнью граждан заправляет искусственный интеллект, который постоянно мониторит психологическое состояние, характер и склонности каждого человека. Система определяет пригодность к различным профессиям, допуск в учреждения и, в частности, склонность к совершению преступлений. Потенциальные преступники отправляются в исправительные учреждения, но в редких случаях могут сами стать следователями под присмотром офицеров с чистым «психопаспортом». Типично японская невротичность по поводу этикета и социального статуса встречается со страхами по поводу цифровых систем контроля вроде китайского «социального кредита». Отличный образец киберпанка, не застрявшего в 1980-х, а живущего сегодняшним днем.