От рожденья до Перми

Подготовка к премьере «Павильона Армиды» за 2 года до парижского фурора шла с эксцессами. С одной из репетиций полицмейстер вытолкал из зала Дягилева — тот был перед этим уволен со службы в дирекции Императорских театров. Артисты в пышных костюмах не могли узнать друг друга на сцене. От своей партии отказалась прима Матильда Кшесинская. Но все получилось — скорее вопреки, как это обычно у Дягилева и выходило.

Фото: ИТАР-ТАСС

Сергей Павлович Дягилев для русской культуры сделал столько, сколько за последние 100 лет не сделал почти никто. Он вытащил, по мнению современников, русское искусство из той стагнации, в которой оно увязло при Александре III. Он дал дорогу русскому штилю эпохи ар-нуво. Он собрал в один кулак почти всю мощь русского Серебряного века и стукнул, подобно Петру Великому, по Европе. На частные и на царские деньги Дягилев более двух десятилетий кряду таскает по Европе балетно-оперную труппу, знаменитейшие «Русские сезоны», которой равных нет в мире. Славянское, неорусское — и в России, и в Европе, и в мире — снова гремит благодаря Дягилеву. Именно по балетам и операм «от Дягилева» публика знает рисунки Леона Бакста и Александра Бенуа, музыку Игоря Стравинского, с дягилевской руки заграница восхитилась русской иконой.

Хотя за границей Сергей Павлович Дягилев провел практически без перерыва лет 15, он был патриот и русский. Отъезд из России перед Первой мировой войной был для него драмой, но важнейшей для себя задачей он видел пропаганду в Европе русского искусства; и чтобы русских знали как европейцев. Сам он любил подчеркивать, что занимается выгодным делом (денег ему не хватало почти всегда).

Сергей Павлович Дягилев, или же просто Дягилев, как его называли знакомые изо дня в день, — в теплый, наверное, августовский день 1929 года, — был вынесен из нумера отеля, снятого им перед собственной смертью в Венеции, возложен во гробе на плавательное средство — и похоронен.

«И в тот же самый день потрясенный мир с благоговением принял весть о его смерти».

На могилу Дягилева несут балетные пуанты; там лежат цветы; на серой плите высечено в дореформенной орфографии: «Венецiя Постоянная вдохновительница Нашихъ успокоенiй» — слова самого антрепренера, сказанные им за 3 года до своей смерти. Имя самого Дягилева вырезано на могиле золотом. Неподалеку лежит чета Стравинских, их имена — синего цвета.

Фото: Dimitris Kamaras / Flickr

Сергей Павлович Дягилев, по выражению его друга Александра Бенуа, был «одна из самых любопытных характерных фигур нашей родины, соединявшая в себе все чары и всю непогасшую мощь русской культуры».

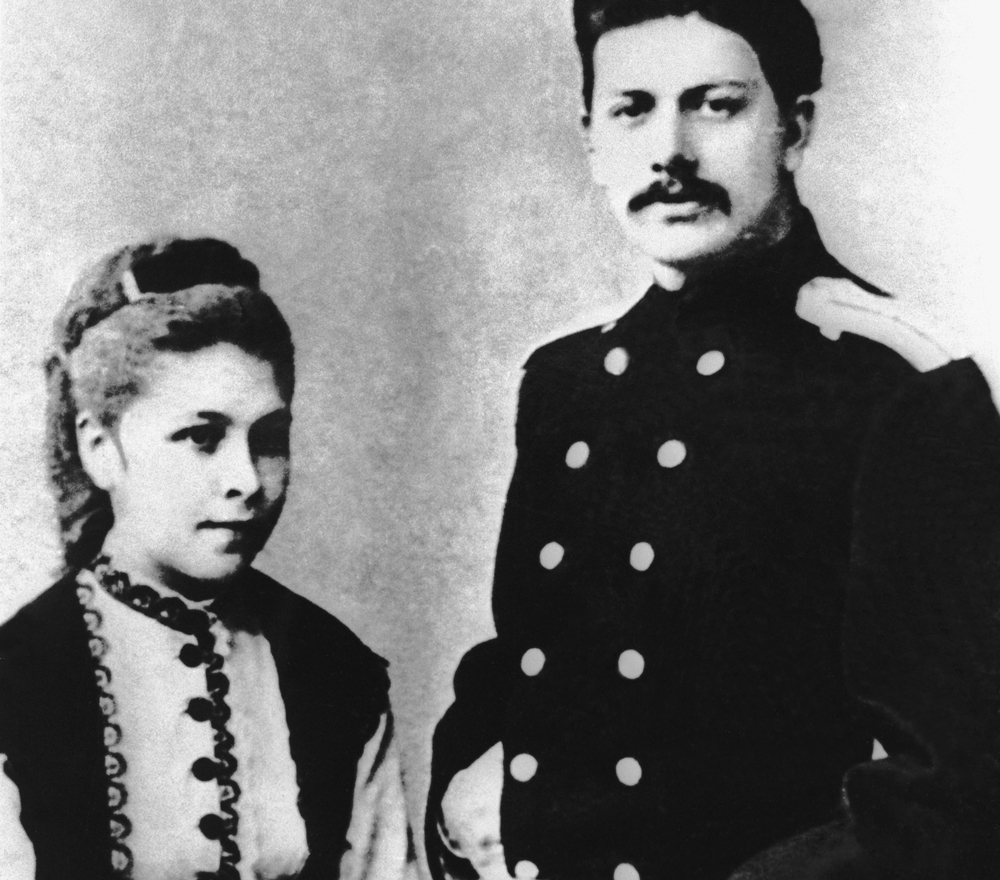

Сергей Павлович Дягилев родился в Новгородской губернии, в деревне Селищи, в 1872 году. Там сейчас сохранились развалины каменных казарм николаевской эпохи. В этих казармах служил его отец Павел, потомственный дворянин, богач, бывший на момент рождения сына то ли штабс-ротмистром, то ли полковником (а к началу «Русских сезонов» он уж точно дослужился до отставки в генерал-лейтенантском чине). Мать Дягилева Евгения скончалась вскоре после рождения сына. Сам Дягилев вспоминал, что причиной трагедии стала его непомерно большая голова, но то был стрептококк.

Фото: ИТАР-ТАСС

Семейство Дягилевых было богато — в 1860-х годах они набили капитал на винокурнях Пермской губернии. Дед Дягилева воспользовался возможностями александровских реформ, а дети его удачно женились и выходили замуж.

Мачеха Дягилева Елена, на которой отец женился через год после смерти Евгении, любила своего пасынка не меньше, чем родных сыновей — его младших братьев, и Дягилев считал вторую жену отца своей матерью. Из-за недошлой хватки Павел Дягилев через несколько лет богатой жизни прогорел, и семья вернулась из Петербурга в Пермь.

Семья была музыкальна — породнились с Чайковским, Петра Ильича называли «дядя Петя», маленький Дягилев несколько раз бывал в поместье великого композитора. Отец Дягилева пел романсы, а на семейных вечерах его тетушке Сандре Панаевой, известной оперной певице сопрано, аккомпанировал Мусоргский. С ранних лет сам Сергей Павлович Дягилев обучался фортепиано и пел, декламировал стихи, играл в пьесках.

По воспоминаниям одноклассников по Пермской гимназии, он «знал о вещах, о которых его сверстники понятия не имели: о русской и иностранной литературе, о театре, музыке; свободно и хорошо говорил по-французски и по-немецки, музицировал… у него была изысканная, изящная внешность — в противоположность всем нам <...> к нему подходило слово «барич».

Фото: ИТАР-ТАСС

При этом Дягилев был крупным и рослым — по радостно принятой им семейной легенде, он приходился потомком самому Петру — дескать, государь согрешил с дягилевской прабабкой, отсюда и богатырский рост, и зычный неприятный голос, и петровский характер.

Павел Павлович к воспитанию сына относился, как сейчас скажут, старомодно. К примеру, в день 17-летия отец отвел Дягилева в дом терпимости, где сын лишился девственности и заразился чем-то венерическим. В общем, никакого удовольствия ему это не принесло. К тому же, утверждает дягилевский биограф Шенг Схейен, склонность к уранической любви у Сергея Павловича Дягилева проявилась с юного возраста.

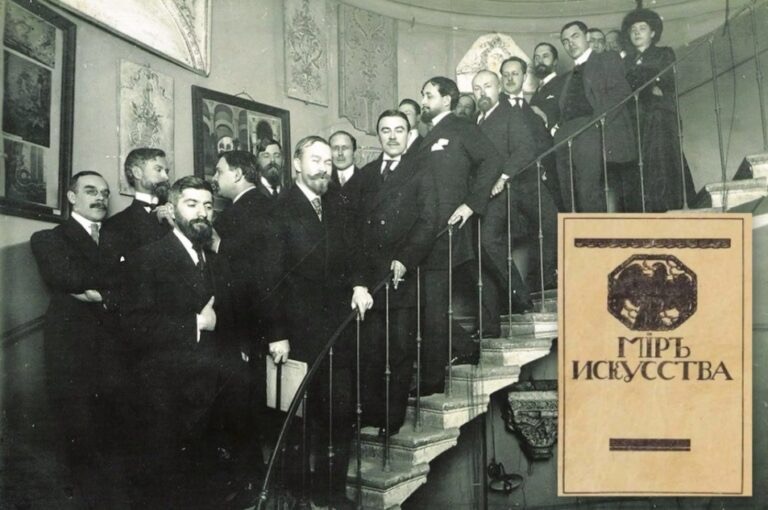

Мир искусства

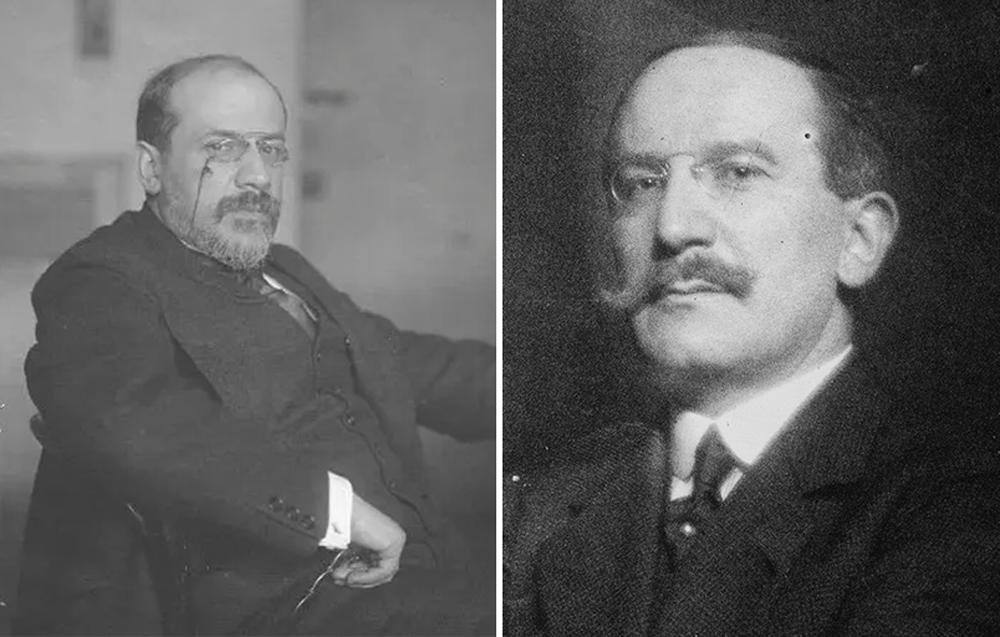

И вот он уехал снова в Петербург. Поступив на юридический факультет, где особенно запомнилась Дягилеву щегольская студенческая форма (альтернативой ей была военная, и в армию «барич» не захотел), наш герой свел знакомство с теми художниками, которые стали «Миром искусства». В первую очередь это Александр Бенуа и Лев Бакст. Со своими знакомцами Дягилев и стал воплощать в жизнь новые идеи.

Фото: Музей МХАТ / Library of Congress

Антрепренером и импресарио (то есть и куратором, и продюсером) Дягилев стал, осмотревшись, — он посредственно, на самом деле, рисовал, сочинял музыку и пел. Серж Лифарь вспоминал, что от голоса Дягилева, «петровского», тряслись стекла в окнах. Поэтому умный Дягилев решил: он будет придумывать, что делать другим художникам.

Первую выставку 25-летний Дягилев устроил в 1897 году — на ней выставлялись и были проданы работы немецких акварелистов. В России того времени западное искусство не было представлено практически никак — а Европа о России забыла и тоже не знала практически ничего.

В сближении русского искусства с общемировым — а также в зарабатывании средств — Дягилев и увидел свою задачу.

В 1898 году Дягилев показал в Берлине невиданных Левитана, Серова, Врубеля. Все были поражены. Тогда же в музее Штиглица — сейчас это здание «Мухи» в Санкт-Петербурге — он устроил выставку современных финляндских и русских художников. Своих денег у него не было, а выставки — дело дорогое, поэтому пришлось заняться тем, чем он занимался вплоть до смерти, — заручиться финансовой поддержкой влиятельных лиц. Среди меценатов был и великий князь Владимир Александрович — младший брат императора Александра III.

Фото: arzamas.academy

Русско-финская выставка — после нее образовался знаменитый «Мир искусства», объединение вокруг одноименного журнала-манифеста, который «служил богу Аполлону» и пропагандировал искусство русского символизма. Из всех мирискусников Дягилев был «особенно чужд философии и литературе», мало читал и меньше прочих знал классику. Деньги на журнал, редактором которого Дягилев был вместе с Бенуа, давали предприниматель Савва Морозов (старообрядец, любивший давать деньги на революционные дела) и княгиня Тенишева, которая писала:

«А что же случилось с верхами? С так называемыми образованными сословиями? Случилось то, что они дали нам ряд поколений, лишенных патриотизма и презрительно и недоброжелательно относящихся ко всему русскому. Русское общество веками понемногу теряло свое достоинство, стало стыдиться самого себя, и в наши дни у большинства окончательно исчезло сознание русской национальной идеи».

Шли годы, и вот наступил 1905-й. В Таврическом дворце Дягилевым устраивается «Историко-художественная выставка русских портретов». Выручка направлялась в пользу «вдов и сирот павших в бою воинов». Была в разгаре Русско-японская война. На выставке экспонировалось 2286 портретов, около 300 портретов не вошло в экспозицию «за полным отсутствием места». Многие из уникальных экспонатов были через 12 лет утрачены в хаосе Гражданской войны.

Фото: Государственный Русский музей

Выставку хвалили даже противники Дягилева — удалось синтезировать искусства, оформить залы, расположить картины в логическом порядке. Раньше так было не принято.

«…Дивился изыску я: помесь нахала с шармером, лакея с министром; сердечком, по Сомову, сложены губы; вдруг — дерг, передерг, остывание: черт подери — Каракалла какая-то, если не Иезавель нарумяненная и сенаторам римским главы отсекающая (говорили, что будто бы он с Марьей Павловной, с князем великим Владимиром — запанибрата): маститый закид серебристого кока, скользящие, как в менуэте, шажочки, с шарком бесшумным ботиночек, лаковых.

Что за жилет! Что за вязь и прокол изощренного галстука! Что за слепительный, как алебастр, еле видный манжет! Вид скотины, утонченной кистью К. Сомова, коль не артиста, прощупывателя через кожу сегодняшних вкусов, и завтрашних, и послезавтрашних, чтобы в любую минуту, кастрировав собственный сегодняшний вкус, предстать: в собственном завтрашнем!»

Из воспоминаний писателя Андрея Белого, встретившего Дягилева на московской выставке «Мира искусства».

Русские сезоны

Эффект от выставок в России был потрясающий, и через год Дягилев везет портреты русских в Париж. Там, в культурно-выставочном центре Гранд-Пале, в дюжине залов выставляются 750 картин различных жанров русских мастеров настоящего и прошлого, 36 икон и хулиганская пестрота «всего русского» — целокупная национальная эстетика. Оформлял выставку Лев Бакст. С того времени в Европе началась мода на «все русское» — но не навсегда.

За 7 лет до выставки портретов в Париже Сергей Павлович Дягилев поступил в Петербурге на службу — в дирекцию Императорских театров, став чиновником. Балерины из-за пряди седых волос прозвали его «шеншеля», то есть шиншиллой.

Вместе с Дягилевым в театры пришли художники — Бенуа, Бакст, Серов, Коровин, Лансере, Аполлинарий Васнецов. Они делали костюмы и декорации. Сам же Дягилев нарабатывал театральный опыт и связи — и вот через 7 лет начинается главный проект, дело всей жизни.

На волне успеха выставки в Гранд-Пале приходят «Русские сезоны». Правда, пока только одной ногой — сначала в 1907 году Дягилев привозит не балет, а Исторические русские концерты — масштабную презентацию отечественной музыки.

Кроме широчайшего

В 1908 году Сергей Павлович Дягилев устраивает уже «Русский сезон» и вместе с Шаляпиным ставит оперу «Борис Годунов» (декорации по рисункам Бакста, Бенуа и Билибина). Несмотря на успех у публики, убыток составил 85 тысяч франков. Поэтому через год Дягилев везет в Париж балет, который местная публика любила больше, — говорят, потому что там можно было поглазеть на голые ноги.

«Смотреть его с одинаковым успехом могут как умные, так и глупые — все равно никакого содержания и смысла в нем нет; да и для исполнения его не требуется напрягать даже маленькие умственные способности».

Сергей Дягилев о балете

Деньги на первый сезон Дягилев нашел у подруги, ценительницы прекрасного, благодетельницы Миси Серт, хозяйки известного салона, несколько раз удачно выходившей замуж.

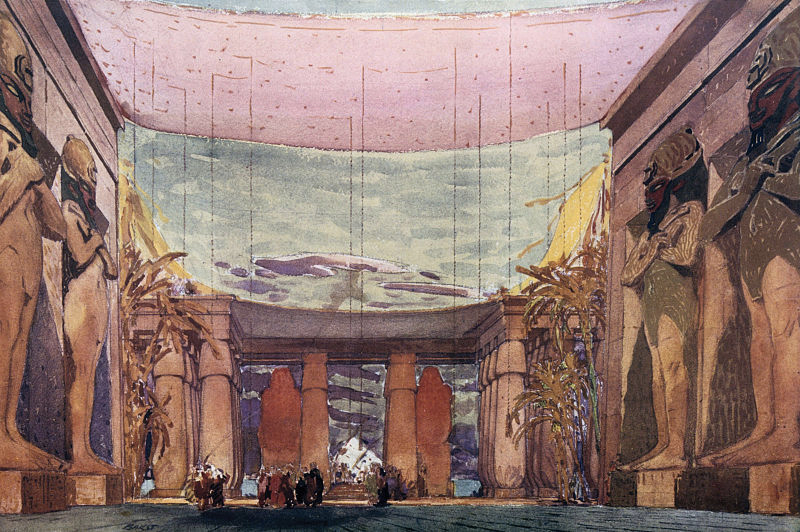

Были поставлены балеты «Египетские ночи», «Половецкие пляски», «Павильон Армиды», «Пир», «Сильфида». Причем костюмы были практически не приспособлены для танца, привычного парижской публике. Никаких голых ног, а только барокко и мистика в

Фото: nofixedpoints.com / Wikipedia

Через год, в 1910 году, Дягилев привозит русский балет в Париж снова — но теперь в самую престижную Гранд-опера. Он начинает работать с Игорем Стравинским, с которым дружит, но конфликтует из-за продюсерских вопросов.

До начала Первой мировой войны Дягилев шесть раз проводит «Русские сезоны» в Лондоне, но англичане называют оперу «Князь Игорь» «прыжками диких», другие балеты — похабщиной. При этом романтические балеты с декорациями Бакста ошеломляюще успешны.

Леон Бакст. Эскиз декорации к балету Антона Аренского «Клеопатра»Фото: culture.ru

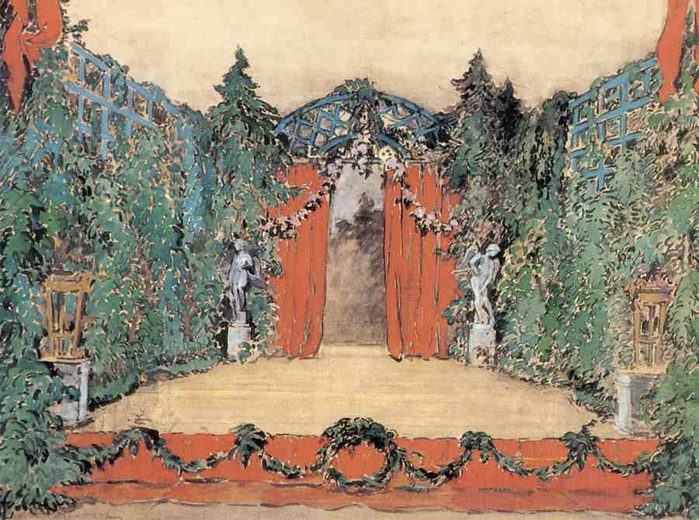

Александр Бенуа. Эскиз декорации «Сады Армиды» к балету Николая Черепнина «Павильон Армиды»Фото: culture.ru

Александр Бенуа. Эскиз декорации к балету Фридерика Шопена «Сильфиды»

Фото: culture.ru

Деньги на постановки он ищет у многочисленных… У всех. Он вел дела с основателем собственной галереи Павлом Третьяковым, основателем елисеевского магазина Григорием Елисеевым, купцом Саввой Морозовым, товариществом российско-американской резиновой мануфактуры, французскими графинями, банкирами и коммерсантами и даже нефтяным магнатом Генри Дойчем де ла Мартом. И с русской императорской семьей, конечно же.

После ряда неурядиц в 1916 году «Русские сезоны Дягилева» на пароходе едут в США. Тогда же он открывает таланты Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой, которые рисуют для него ярчайшие декорации. Ларионов в своем дневнике так охарактеризовал Дягилева: «татар упрямый, самолюбивый, и т.д.» С художницей он позволил себе характерное хамство:

«Мы (я и Миша) входим в холл, я иду впереди — Дягилев идет мне навстречу. Мы целуемся, как всегда, обнявшись, и вдруг у меня странное ощущение. Сер. Павлович сильно ущипнул меня за грудь! Что это было? Было похоже на вызов. Естественно было бы на жест С.П. ответить простым жестом — ударом или хотя бы восклицанием негодования. Но что-то удержало меня от какой бы то ни было реакции».

Из воспоминаний Натальи Гончаровой, 1917 год.

В годы революции и Гражданской войны труппа Дягилева путешествует по Италии (Рим — провинция после Парижа) и Испании (там Сергей Павлович катался на осле недалеко от дворца Альгамбры). На Пиренеи поехали, чтобы узнать больше об испанских танцах. В Россию он не вернулся.

Фото: orloffmagazine.com

В июле 1917 года ему пишет Стравинский: «Очень прошу тебя мне прислать 300 франков, которые ты мне остался должен. Я без денег!! Что за ужас в России! Неужто же не будет положено предела проискам немцев-социалистов и прочему г***у?».

После начались проблемы — Дягилев разругался много с кем, стал порой самоуправствовать в художественной части, он выгорел, перестал удивлять, успех сжался. В Берлине в 1926 году — убытки, продана четверть билетов.

Характерно, что на следующий год бизнесмен Дягилев к балету охладел и занялся букинистикой. Труппа Дягилева в последний раз выступила на французском курорте Виши в августе 1929 года.

«Русские сезоны» продлились 20 лет и кончились.

На фоне сахарного диабета, начавшегося из-за заедания стресса конфетами, у Дягилева (он не использовал инсулин из-за боязни иголок) развился фурункулез. Пенициллин тогда еще не применялся. Сергею Павловичу рекомендуют диету и отдых. Как раз тогда уже больной Дягилев и едет в Берлин, а оттуда на воды. Примерно в тот период с ним знакомится Владимир Набоков. Поездив по германским курортам, Дягилев приезжает на поезде в Венецию. У него заражена кровь. Он напевает из Чайковского и Вагнера. У него температура, в какой-то момент она поднимается до 41 градуса, он теряет сознание и умирает к утру.