Пантомима Великой Революции

Противостояние больших идей и частного человека во время революций и гражданской войны в России принимало самые разнообразные формы. Столкновения происходили не только на линиях фронтов, но и в сфере досуга. Привычные дореволюционные развлечения и способы отдохнуть сохранялись и видоизменялись, но появлялись и новые, неведомые ранее досуговые форматы, стиравшие границу между работой и отдыхом.

Большевики хорошо понимали, что контроль над людьми и их жизнью, нужный им в том числе для воплощения в жизнь своих идей о создании нового человека и общества, достигаться должен за счет трансформации жизни и, следовательно, — людей. Отдых не должен был более восприниматься как «праздность» — отдыхать и развлекаться строители нового мира и их попутчики должны были по-новому.

Одним из способов развлечь скучающую и уставшую от войны и лишений толпу стали массовые театрализованные мероприятия. Парады и демонстрации, эти формы символического жертвоприношения времени, в «буржуазной» России игравшие роль сугубо утилитарную — показать военную мощь, выдвинуть политические требования, — после установления советской власти на местах стали нагружаться новыми смыслами.

Театр вышел на площади. Парад стал представлением. Уже 7 ноября 1918 года, в день празднования первой годовщины Октябрьской революции, на улицы Москвы вышли многочисленные демонстранты под красными флагами и транспарантами (сукно нужно было невредимым вернуть на склады, кстати). Сопровождалось это развлечение парадом красноармейцев, депутациями от заводов, оркестром, хором Пролеткульта и грузовиками с ряжеными. Было показано и представление «Пантомима Великой Революции». Возглавлял «страшный дух праздника» лично Ленин, выступавший с речами (в том числе и на концерте-митинге чекистов). Был также пушечный салют, состоялось открытие памятника Карлу Марксу.

Обыватели, простые люди, по словам историка Владимира Булдакова, были происходящим шокированы, но и впечатлены. И многие москвичи участие в этих торжествах приняли — как зрители, которые тоже становились невольными участниками праздника. Стоит добавить, что происходила «Пантомима Великой Революции» уже после первой волны красного террора, когда большевики расстреляли сотни невинных людей.

Красный занавес

В начале того же 1918 года, в феврале, русский поэт и писатель Иван Бунин описал характерные отголоски культурно-досуговой жизни в Москве следующим образом:

На Страстной наклеивают афишу о [театральном — авт.] бенефисе Яворской. Толстая розово-рыжая баба, злая и нахальная, сказала: Ишь, расклеивают! А кто будет стены мыть? А буржуи будут ходить по театрам! Им запретить надо ходить по театрам. Мы вот не ходим. Все немцами пугают — придут, придут, а вот что-й-то не приходят!

Иван Бунин

Страстная — раньше так называлась Пушкинская площадь, по названию взорванного впоследствии монастыря. Яворская, Лидия Борисовна — одна из главных звёзд русского театра начала XX века, жена князя Владимира Барятинского, драматурга, брак с которым был расторгнут в 1916 году. Она уехала в Англию через некоторое время после своего бенефиса, о котором писал Бунин.

Естественно, самым популярным и доступным развлечением в 1917–1920 годах был театр. Несмотря на голод, войну и разруху — повсеместное уничтожение приемлемых бытовых условий — количество театров в России не только не уменьшилось, но и выросло в несколько раз. В основном произошло это за счет бродячих трупп, дававших представления в деревнях, сёлах, уездах и на фронтах. Бунин также лично посещал в 1918 году театр — в конце февраля.

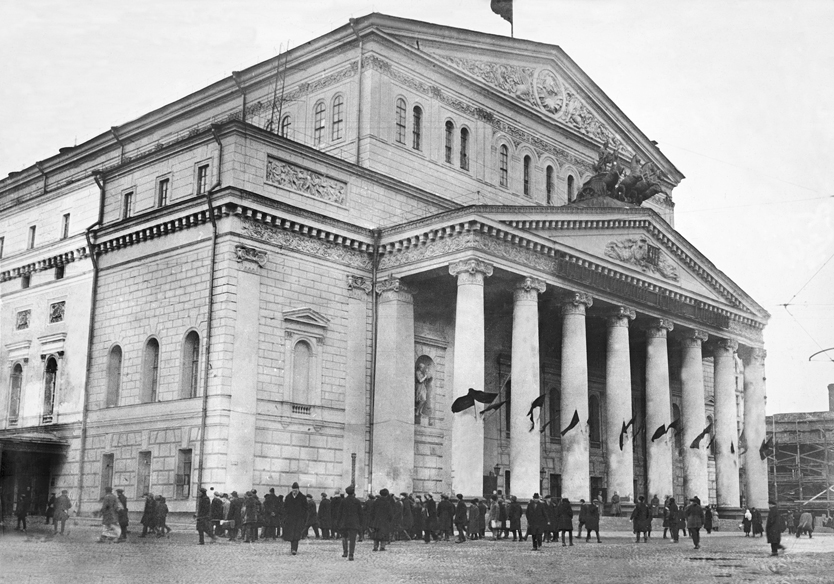

Вечером в Большом театре. Улицы, как всегда теперь, во тьме, но на площади перед театром несколько фонарей, от которых еще гуще мрак неба. Фасад театра темен, погребально-печален; карет, автомобилей, как прежде, перед ним уже нет. Внутри пусто, заняты только некоторые ложи.

Иван Бунин

Действовали в Москве и другие театры, было их множество. Кроме Малого и Московского художественного, заявляло о себе и новое пролетарское театральное искусство. Руководил формированием этих развлечений (пропагандистских) Пролеткульт. Ленин заявил, что буржуазная культура должна быть переработана на пролетарский лад. Кроме того, безвластие и самоуправство в театральной сфере было запрещено декретом соввласти в августе 1919 года — театры национализировались и переходили под госконтроль.

Театр активно продвигался в сельскую местность и был гораздо более широко распространен, чем кинематограф — в силу нехватки такого количества киноаппаратов Люмьер, чтобы показать кино везде и сразу. Постановки «красных трупп» в основном обладали воспитательно-идеологическим пафосом. К примеру, характерной является пьеса про выборы жениха — девушка Марья должна выбрать между двумя парнями, сыном кулака Иваном и комсомольцем-бедняком Петром. Для этого она загадывает женихам загадки, предлагая ответить на вопросы: что поможет крестьянину? что понадобится для развития села? что подсобит в досуге? Иван отвечает: купец, молебен и самогон. Петр отвечает: кооперация, многополье, просвещение. Марья выбирает Петра.

В основном подобные «просветительские» пьесы, которые создавались в огромных количествах, выстраивались на гражданском конфликте между «старым и новым» или же обыгрывали актуальную политическую обстановку. Но площадные развлечения, несмотря на довольно большую популярность у широких народных масс, особого следа в истории не оставили.

Белый занавес

Многие артисты бежали от власти большевиков на юг России, где сохранялась власть Добровольческой армии. Популярными площадками для ангажемента были города южного берега Крыма, побережья Кавказа и Кисловодск. Бежали из Москвы и Петрограда от голода, холода и грабежей — период военного коммунизма отмечался невероятным ростом преступности.

По югу России гастролировала труппа Московского художественного театра, в состав которой входили Василий Качалов (он, имея огромную популярность до революции за исполнение чеховского Пети Трофимова и Ивана Карамазова Достоевского, в 1943 уже году получил Сталинскую премию и умер после войны), вдова Антона Чехова — Ольга Книппер-Чехова, «царь Феодор Иоаннович» Иван Москвин (исполнил роль более 600 раз за 45 лет) и прочие актеры первого ранга. Давали Чехова: «Дядю Ваню» и «Вишневый сад».

Во время исполнения «Вишневого сада» в Харькове город взяли добровольцы Деникина, а красные оттуда бежали. В Ростове-на-Дону помещение театра пришлось переделывать в госпиталь для тифозных больных, а представления давать без декораций. Впрочем, ростовский «бомонд военного времени» был и без этого глубоко впечатлен талантом артистов.

Переполненный беженцами Екатеринодар, где электричество отключали с семи вечера (везде, кроме театра и административных зданий), был в восторге от пьесы «Осенние скрипки». Артисты МХТ принимали участие в благотворительности — концертах в пользу Вооруженных сил Юга России, оставшихся без ангажемента артистов и журналистов.

Уезжавшие из Москвы и Петрограда театры бывали разными: какие-то сохраняли дореволюционный лоск, какие-то были настолько бедны, что их антрепренеры пытались сделать — и делали — театры в частных квартирах. В Одессе популярен был самый первый российский театр миниатюр «Летучая мышь». Он собирал полные залы, невзирая на смену власти в городе — приход и уход немцев, большевиков, добровольческих белых частей.

Пользовался успехом и «стендап» своего времени — зрители рукоплескали сатирическим выступлениям Надежды Тэффи (которая перед публикой появляться ненавидела) и Аркадия Аверченко. Залы заливал смех и аплодисменты — в том числе и высшего командного состава Белой армии.

В целом на юге России в годы Гражданской войны свидетели отмечали дух «пира во время чумы». По сути, люди просто пытались оттянуть хоть ненадолго потерю «старой жизни». Тем не менее, актуальности выступлениям антрепренеры и артисты старались добавлять — скандальные выступления Александра Вертинского, например. Романс «То, что я должен сказать», посвященный погибшим в боях с красными за Москву осенью 1917 года юнкерам, часто объявляли как песню «На смерть белогвардейцев».

И в советской, и в «деникинской» России продолжали работать театры и кафе. Однако часто к ним добавлялся политический довесок. Характерно оставленное писателем Иваном Буниным воспоминание о Москве и Одессе в 1919 году.

По вечерам жутко мистически. Еще светло, а часы показывают что-то нелепое, ночное. Фонарей не зажигают. Но на всяких «правительственных" учреждениях, на чрезвычайках, на театрах и клубах «имени Троцкого», «имени Свердлова», «имени Ленина» прозрачно горят, как какие-то медузы, стеклянные розовые звезды. И по странно пустым, еще светлым улицам, на автомобилях, на лихачах, — очень часто с разряженными девками, — мчится в эти клубы и театры (глядеть на своих крепостных актеров) всякая красная аристократия: матросы с огромными браунингами на поясе, карманные воры, уголовные злодеи и какие-то бритые щеголи во френчах, в развратнейших галифе, в франтовских сапогах непременно при шпорах, все с золотыми зубами и большими, темными, кокаинистическими глазами...

Иван Бунин

Отмечал Бунин и перемены в публике на улицах, связанные со сменой власти, — когда город «краснел», то толпа «преображалась», верно было и обратное.

Во Владивостоке, который дольше остальных русских городов оставался несоветским, главной публикой были военные. В 1918–1922 годах там действовало 12 театров и развлекательных кабачков. Наибольшей популярностью пользовались комедии и мелодрамы, которые публика смотрела, сидя за столиками ресторанов.

Спрос на концерты был огромен — не хватало существующих в городе театральных площадок, одной из главных сцен был актовый зал коммерческого училища. «Давали» там 3–4 раза в неделю балы, светские вечера и спектакли.

Наконец, стоит помнить и о танцах: Гражданская война стала звёздным часом для духовых оркестров, порой крайне экзотических. На Дальнем Востоке были популярны оркестр из пленных чехов, американский духовой оркестр «интервентов» и Иркутский военно-симфонический оркестр.

Еще одной «бомбой» времен «окаянных дней» в России оставался кинематограф. Отдыхали россияне и другими, менее культурными способами. О них, впрочем, в следующей части.